Suche

Kizárt szavak

Tiltott szavak

- cialis

- viagra

- php

- sql

- html

- https

- http

- chr

- script

- sex

- porn

- sexmassage

Alternatív kifejezések

- =

61. Bewegungstherapien

Letzte Änderung: 2019. June. 13. 14:34

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

62. Indikationen, Kontraindikationen

Letzte Änderung: 2024. August. 16. 14:06

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

63. Erleben Sie die Genesung!

Letzte Änderung: 2022. März. 01. 23:52

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

64. Unterkunft

Letzte Änderung: 2019. Mai. 16. 11:16

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

65. Bad Hévíz

Letzte Änderung: 2022. März. 01. 22:47

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

66. Veranstaltungen

Letzte Änderung: 2022. Februar. 14. 11:20

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

67. Wellness-Urlaub

Letzte Änderung: 2024. August. 16. 13:38

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

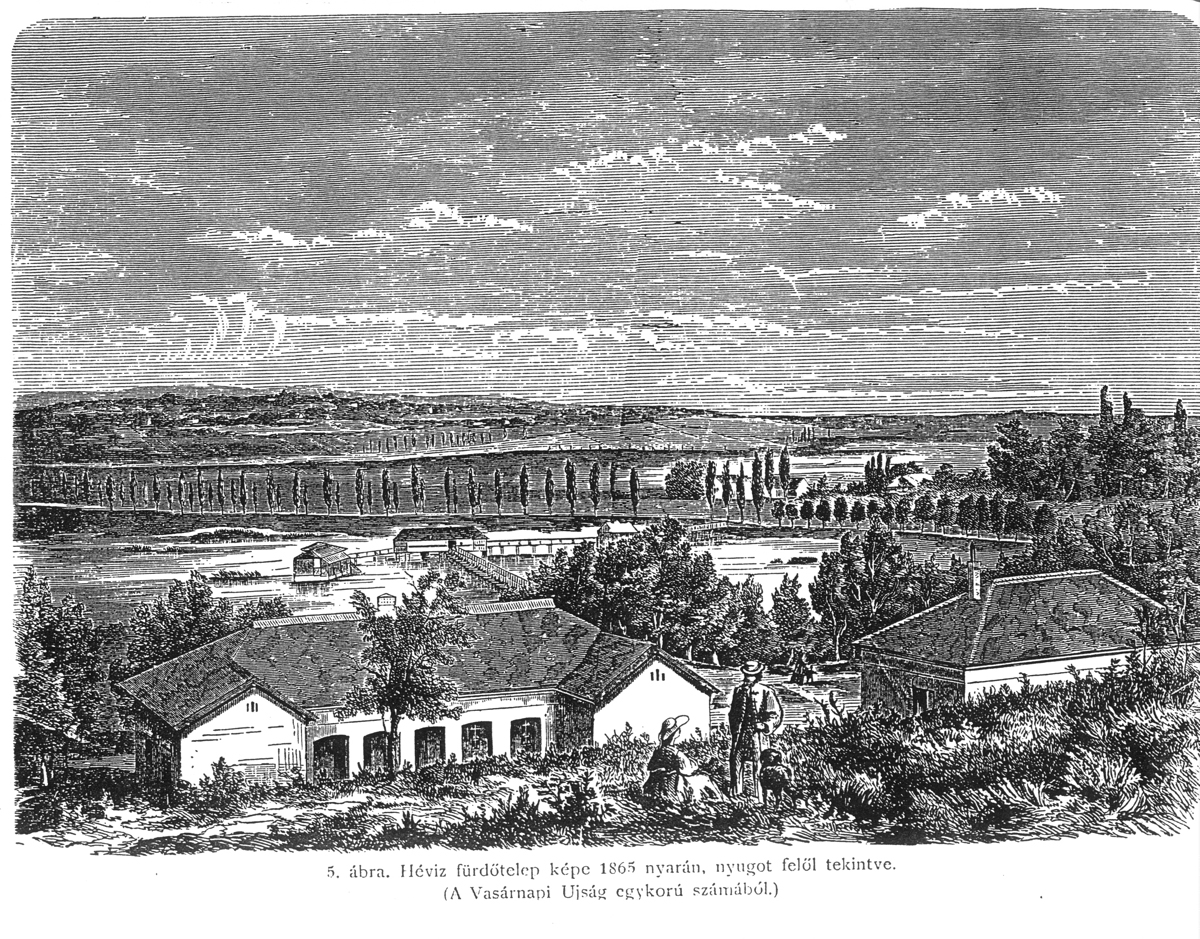

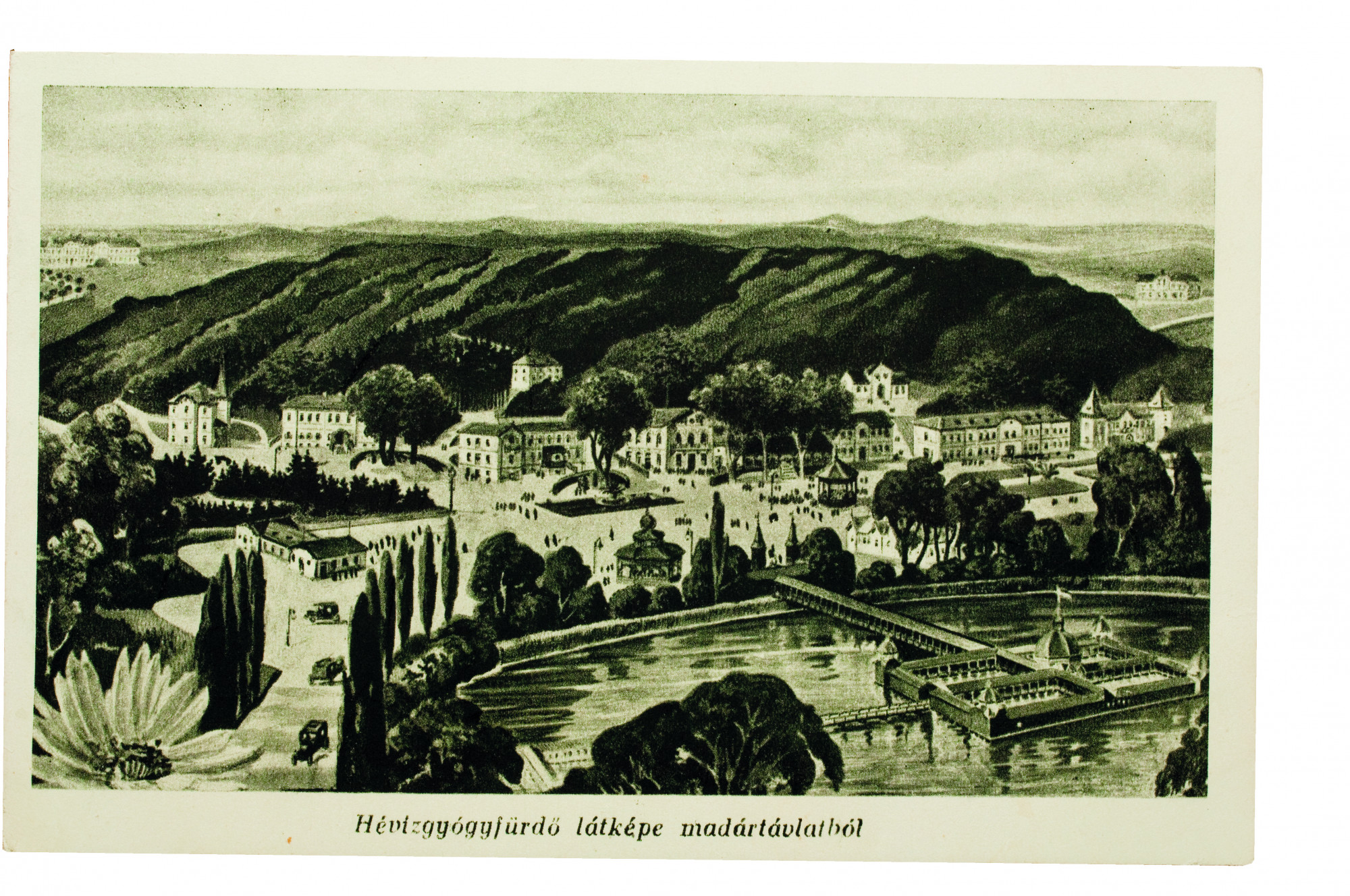

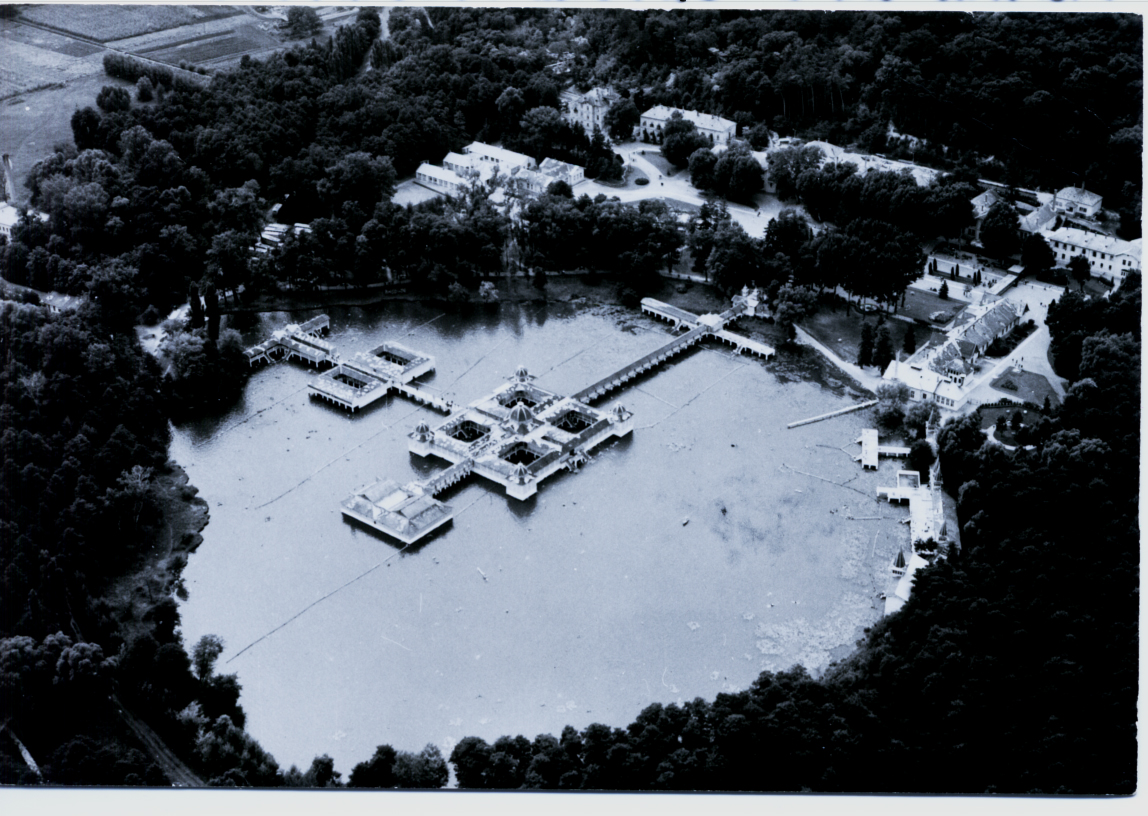

68. Badehistorie

Letzte Änderung: 2022. März. 01. 22:00

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

DR. MOLL KÁROLY

Simaság 1889 - Hévíz 1982

Er erwarb 1913 sein Medizin-Diplom und arbeitete ab 1920 in Hévíz, war aber auch Mitarbeiter mehrerer Fachverbände von landesweiter Bedeutung und organisierte 1927 die erste Rheumaabteilung im Budapester Eisenbahnkrankenhaus. 1932 wurde er zum Leitenden Kurarzt in Hévíz ernannt, und 1952 wurde er Oberarzt im damaligen Staatlichen Kurkrankenhaus. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1968 war er auch stellvertretender Direktor der Einrichtung. Nicht umsonst wurde ihm der Titel des Ehrenbürgers der Stadt Hévíz verliehen. Seine Arbeit, seine Forschungstätigkeit und seine beruflichen Erfolge haben wesentlich zur Anerkennung der Hévízer Heilverfahren im In- und Ausland beigetragen. Neben der Entdeckung des Schwerkraftbades wird ihm auch die Erstellung der Strömungskarte des Hévízer Sees zugeschrieben. Mehr als 50 seiner Publikationen sind in Fachzeitschriften erschienen. Seine Frau, Dr. Ilona Hoffmann (1908-2008), war die erste Rheumatologin des Bades und eine würdige berufliche Partnerin im Laufe seiner Arbeit. An Dr. Károly Moll erinnern eine Statue in Hévíz und ein Gedenkraum im Krankenhaus, der mit den medizinischen Geräten und Gegenständen des namhaften Kurarztes eingerichtet wurde. Dr. Veronika Moll, seine Tochter, praktiziert auch derzeit in Hévíz, ebenfalls als Fachärztin für Rheumatologie.

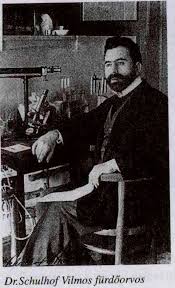

DR. VILMOS SCHULHOF und DR. ÖDÖN SCHULHOF

Budapest 1874 - Auschwitz 1944 und Budapest 1896 - Budapest 1978

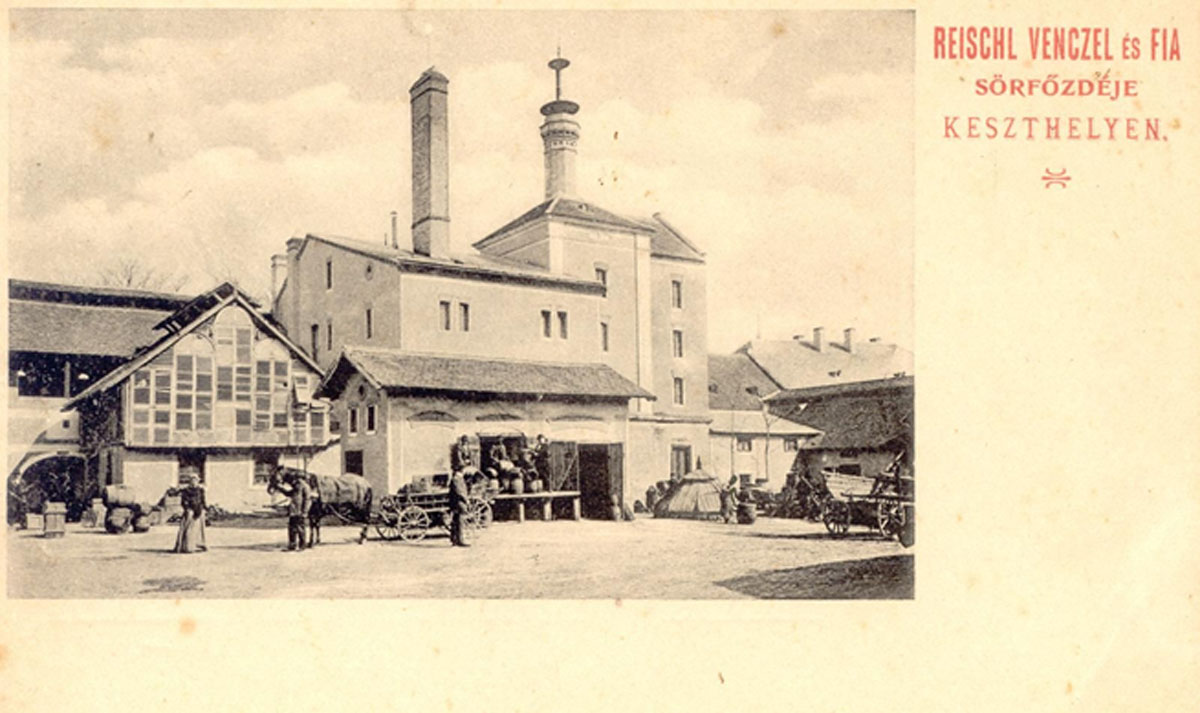

Vilmos Schulhof, dessen Name die Promenade vor dem Krankenhaus trägt, studierte in Budapest und praktizierte anschließend als Arzt in Berlin. Er arbeitete zunächst im Heilbad Szent Lukács und gelangte 1905 nach Bad Hévíz, wo er bis 1944 als Kurarzt und später als Chefarzt des Sanatoriums tätig war. Seine Arbeit war von herausragender Bedeutung für die Bekanntmachung von Hévíz als Kurort. Er trug viel zur Entwicklung der medizinischen Behandlung bei, wobei die Gründung des Zander-Instituts im Jahr 1911 (ein solches Institut gab es nur in Karlsbad) eines der wichtigsten Elemente war. Die Zander-Methode basiert auf dem Einsatz von Maschinen zur Unterstützung der Heilgymnastik, d.h. bei Patienten, die damit Schwierigkeiten haben, helfen Maschinen bei der Bewegung von Körperteilen.

Mit der Einführung dieser Methoden machte er einen großen Schritt in Richtung Genesung von Patienten mit sehr eingeschränkter Mobilität. 1927 erschien in deutscher Sprache sein Band über die therapeutischen Faktoren von Hévíz und 1937 sein Buch „Hévízgyógyfürdő” („Hévíz-Heilbad”), in dem er seine jahrzehntelange Erfahrung als Kurarzt zusammenfasste. Laut seinem Bekenntnis „steht Erfahrung über dem Wissen”. Leider konnten auch seine Anerkennung und sein Fachwissen ihn und seine Frau nicht davor bewahren, 1944 aus dem Ghetto Keszthely nach Auschwitz deportiert zu werden. Seine Arbeit wurde von seinem 22 Jahre jüngeren Halbbruder Ödön Schulhof (1896-1978) fortgesetzt, der zum Zeitpunkt der Deportation glücklicherweise nicht in der Stadt war.

Als Facharzt für Rheumatologie und Physiotherapie waren diagnostische Tests sein Gebiet. Aber auch er führte Forschungstätigkeiten durch, z.B. die Untersuchung der Auswirkungen des hydrostatischen Drucks von Wasser und der biologischen Auswirkungen von Schlammpackungen bei Behandlungen. Seine so genannten „Einblick”-Knochenröntgenaufnahmen wurden weltberühmt. Er arbeitete bis 1948 in Hévíz und kehrte 1949 nach Budapest zurück, wo er Direktor des Nationalen Balneologischen Forschungsinstituts wurde. Unter seiner Leitung wachsen Generationen von Rheumatologen heran, denn er lehrte und schrieb das erste Lehrbuch über Rheumatologie, und das auf Ungarisch. Unter Vilmos wurden in Bad Hévíz auch Röntgenuntersuchungen und elektrotherapeutische Behandlungen eingeführt.

Öffnungszeiten

Das zentrale Badegebäude auf dem Thermalsee von Hévíz

(Gebäude „A“ und Terrasse „B“ = überdachter Zentralbereich und große Terrasse)

ist ab dem 18. März 2025 aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen.

Die Eingänge zum Thermalsee-Bad sowie alle weiteren Gebäude bleiben wie gewohnt geöffnet.

Das Baden im Heilsee ist weiterhin uneingeschränkt möglich, und auch alle weiteren Badeeinrichtungen sind zugänglich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Kontakt – Informationsschalter des Thermalsee-Bads:

Mobil: +36 30 959 1002

E-Mail: spaheviz@spaheviz.hu

Jährliche Öffnungszeiten |

|||

| Öffnung | Badezeit und Wellness bis | Badeschluss | |

| 2025.03.31. - 2025.06.01. | 9:00 | 18:00 | 18:30 |

| 2025.06.02. - 2025.08.31. | 8:30 |

18:30

|

19:00 |

| 2025.09.01. - 2025.10.05. | 9:00 | 18:00 | 18:30 |

| 2025.10.06. - 2026.03.29. | 9:00 | 17:00 | 17:30 |

Badeschluss am 24.12.2025 um 14:00 Uhr; am 31.12.2025 um 16:00 Uhr. Öffnung am 01.01.2026 um 11:00 Uhr.

Preise

Gültig ab 01. April 2025. bis auf Widerruf

3-stündige Eintrittskarten |

|

| 3 Stunden |

4 500 Ft |

| 3 Stunden / über 60 Jahre | 4 000 Ft |

| 3 Stunden / Studentenkarte | 4 000 Ft |

| 3 Stunden / Kinder ab 6 bis 14 Jahren | 2 400 Ft |

| 3 Stunden / für Gruppen ab 20 Personen / Ft/P |

4 000 Ft / P |

Tageskarten |

|

| Tageskarte |

7 500 Ft |

| Senior Tageskarte (über 60 Jahre) |

7 000 Ft |

| Student Tageskarte |

7 000 Ft |

| Kinder Tageskarte / Für Kinder ab 6 bis 14 Jahren. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. | 3 600 Ft |

Ganztägige Kombi-Familien KarteFür mindestens 3 Personen, davon mindestens 1 Kind. |

|

| Erwachsene | 7 000 Ft / P |

| Student (über 14 Jahre ) Senior (über 60 Jahre ) |

6 000 Ft / P |

| Kind ( ab 6 bis 14 Jahren ) | 3 600 Ft / P |

Ergänzungskarten |

|

| + 1 Stunde Verlängerung (zur der 3-stündige Eintrittskarte) |

1 800 Ft |

| + Verlängerung für den ganzen Tag (zur der 3-stündige Eintrittskarte) |

3 600 Ft |

| + Wellness Ergänzungskarte (zur alle Eintrittskerte) |

2 000 Ft |

| Zuschlag (Wegen Überschreitung der Zeit, für jeden 30 Minuten.) |

1 000 Ft |

Dauerkarten

|

|

| 10-stündige Dauerkarte - Gilt vom Lösungstag + 15 Kalendertage, Eintritt zweimal am Tag. |

13 000 Ft + 2 000 Ft Kaution |

| 20-stündige Dauerkarte - Gilt vom Lösungstag + 25 Kalendertage, Eintritt zweimal am Tag. | 23 000 Ft + 2 000 Ft Kaution |

Weitere Tickettypen

|

|

| Ticket vor Schließung (Das Ticket kann 2 Stunden vor Ende der Badezeit verwendet werden.) |

3 600 Ft |

| Besucherkarte (Es berechtigt nicht zum Baden und Umkleiden, gilt maximal 30 Minuten.) |

1 900 Ft + 3 000 Ft Kaution |

| Garderobe (saisonal) | 300 Ft / Paket |

| Verleihgeschäft (Tagesgebühr für Schwimmreifen Miete.) |

700 Ft + 2 000 Ft Kaution |

Tagesticket: Das Tagesticket kann ausschließlich an dem Tag genutzt werden, an dem es gekauft wurde. Es berechtigt zum einmaligen Betreten des Bades. Wenn die Badezeit überschritten wurde, wird ein Zuschlag berechnet. Die Ergänzungskarte kann beim Überschreiten der Zeit nicht mehr gelöst werden.

Dauerkarten: Die Rückerstattung der Kaution ist innerhalb von 5 Tagen nach dem Ablauf, bis zum Ende der Badezeit möglich, sie kann nur in Bargeld erfolgen. Dauerkarten berechtigen zum Eintritt zweimal am Tag. Der zweite Eintritt kann erst nach einer Wartezeit von 15 Minuten erfolgen. Beim Weggehen wird die Schranknummer automatisch gelöscht. Wir übernehmen danach keine Haftung für den Inhalt der Schränke. Wenn die Badezeit überschritten wurde, wird ein Zuschlag berechnet.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

• Die Wassertiefe des Heilwasser-Sees beträgt 2 m bis 38 m.

• Wir behalten uns das Recht der Änderung der Preise und der Öffnungszeiten vor.

• Wir können den Preis des schon gelösten Tickets nicht zurückerstatten.

• Zahlungsmittel: Bargeld (HUF), Bankkarte, SZÉP-Karte.

• Ein ATM ist während der Öffnungszeit am Schulhof-Eingang zu finden.

• Beim Lösen des Eintrittstickets erkennen unsere Gäste die Hausordnung des Seebades in Bezug auf sich als verbindlich an.

• Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

• Das Mieten von Schwimmreifen ist nur gegen Mietschein und Hinterlegung einer Kaution möglich. Nach Zurückgabe des Mietgegenstandes wird die Kaution ausschließlich am Tag der Anmietung bis zum Ende der Badezeit zurückerstattet.

• Die Eintrittskarten beinhalten keine Saunanutzung. Sie können die Saunen nur mit dem Kauf eines Wellness Ergänzungskarte in Anspruch nehmen. Wellness-Leistungen und die Saunawelt können ausschließlich Besucher über 12 Jahren in Anspruch nehmen. Zu den Tickettypen, die zur Nutzung von Wellness-Leistungen und der Saunawelt berechtigen, stellen wir aus hygienischen Gründen gebührenfrei ein Saunatuch zur Verfügung.

• Die Öffnungszeit des Kinderbeckens hängt von der Saison und der Witterung ab. Das Becken können Kinder unter 14 Jahren in Anspruch nehmen.

• Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die am Schulhof-Eingang befindliche Information.

69. Verpassen Sie nicht

Letzte Änderung: 2022. März. 04. 12:55

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

SPORT auf dem Wasser

Aktive Programme an den Stränden und Häfen

An mehreren Stränden des Balaton gibt es die Möglichkeit Kanus, Kajaks, Stand-Up-Paddel und natürlich Wasserfahrräder zu mieten. Wer eine größere Herausforderung sucht, kann auch den Wasserabenteuerpark am Stadtstrand von Keszthely oder die Wasserskistrecke am Strand von Vonyarcvashegy ausprobieren. Weniger aktiv, aber unterhaltsam ist das Bootfahren, denn vom Hafen von Keszthely aus starten nicht nur Linienschiffe, sondern auch thematische Ausflugsschiffe. Und wer selbst ein Boot fahren möchte, kann in der Bucht auch ein kleineres Motorboot mieten.

Paddeln auf dem Klein-Balaton

Der Nationalpark Balaton-Oberland hat als neuestes Angebot im Sommer Kanutouren zur Insel Diás auf dem Gyöngyös-Bach organisiert. Die Gruppe kann die Gedenkstätte des Schriftstellers István Fekete und die Matula-Hütte besichtigen, die an die Atmosphäre von dessen Roman „Tüskevár“ erinnert. Für die Führungen ist eine Voranmeldung erforderlich. Auf dem Klein-Balaton gibt es auch die Möglichkeit, an einer geführten Tour um die Kányavári-Insel teilzunehmen.

Paddeln auf dem Fluss Zala

Paddeln über 12 km auf dem Zala von Zalaapáti nach Zalavár, ein leicht zu absolvierendes Ganztagsprogramm für jedermann

Kanutour im Winter auf dem dampfenden Hévíz-Bach

Diejenigen, die extreme Bedingungen reizen, können das Paddeln auf dem dampfenden Hévíz-Bach von November bis März leicht ausprobieren. Da auf dem Bach im Sommer geschützte Pflanzen blühen und verschiedene Wasservögel im Schilf entlang der Ufer brüten, ist das Paddeln auf dem Bach nur im Winter und mit einem Führer erlaubt. Aber das Erlebnis ist garantiert, vor allem wenn während der Fahrt auch noch der Schnee rieselt. Nach den Touren können Sie sich in der Wintersaison im Tourinform-Büro von Hévíz erkundigen.

Auf zwei Rädern rund um Bad Hévíz

Die Natur ist das schönste Freiluft-Fitness-Studio. Am Hévízer See, im Wald oder im Park kommt jeder auf seine Trainingseinheiten.

Bad Hévíz und Umgebung bieten viele Möglichkeiten zum Radfahren: Überall gibt es gut ausgebaute Radwege und markierte Routen. Beim Radeln lassen sich die malerischen Orte am Wasser und die schönen Naturlandschaften des Balaton-Oberlandes entdecken, aber auch Millionen Jahre alte vulkanische Berge, die hinter den ufernahen Gebirgszügen liegen, sowie die Flora und Fauna rund um den Klein-Balaton. In Bad Hévíz gibt es viele Möglichkeiten, Fahrräder auszuleihen – auch in Hotels und Reisebüros.

Die kürzeren Radtouren sind ein Genuss für jedermann. Dabei geht es nicht um das Tempo, sondern um die Freude an der Bewegung: Die Radwege verlaufen auf Landstraßen oder gut befahrbaren Feldwegen und an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. So lässt sich die Natur auf zwei Rädern entdecken und man tut außerdem etwas für die Gesundheit.

Fahrrad- und E-Bikeverleih im Tourinform-Büro: hochwertige Alpina und Neuzer Fahrräder.

Sie können im Büro die Karten für HeBi-Fahrräder registieren.

Ab Januar 2021 erwarten wir unsere Gäste mit einem neuen Satz Fahrräder, E-Bikes!

Preise ab 15.05.2025.

| 3 Stunden |

24 Stunden |

3 oder mehr Tagen |

|

| Traditionelle Farhrrad |

4 500 Ft | 6 900 Ft | 6 500 Ft/Tag |

| e-bike - NEUZER |

6 000 Ft | 9 000 Ft | 8 000 Ft/Tag |

| e-Trekking BIANCHI | 9 000 Ft | 14 000 Ft | 12 500 Ft/Tag |

| e-MTB fully BIANCHI | 14 000 Ft | 22 000 Ft | 20 000 Ft/Tag |

Kostenloses Zubehör:

- Kindersitz

- Fahrradschloss

- Sturzhelm

Zubehör:

- Telefonhalter: 1.000 HUF / Stück

- Seitentasche: 1.000 HUF / Stück

- Wasserflaschenhalter: 1.000 HUF / Stk

- Korb: 1.000 HUF / Stück

Fahrradverleih – Allgemeine Bedingungen

Übernahme und Rückgabe:

Die Fahrräder können im Tourinform Hévíz Büro übernommen und müssen bis spätestens eine halbe Stunde vor Büroschluss zurückgegeben werden, oder über Nacht in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt werden. Eine Verlängerung der Mietzeit ist gegen Aufpreis möglich (Kulanzzeit max. 30 Minuten).

Bezahlung:

Die Mietgebühr ist im Voraus zu entrichten. Akzeptierte Zahlungsmittel: Bargeld, Bankkarte, SZÉP-Karte. Die Bezahlung erfolgt in Forint.

Ausstattung und Zubehör:

Die Fahrräder werden in technisch einwandfreiem Zustand übergeben. Auf Wunsch können Fahrradhelm, Kindersitz, Handyhalter, Korb, Seitentasche und Flaschenhalter gemietet werden. E-Bikes werden voll aufgeladen übergeben.

Nutzung:

Der Mieter ist verpflichtet, die Verkehrsregeln einzuhalten und das Fahrrad ordnungsgemäß zu benutzen. Es ist verboten, das Fahrrad ungesichert und unbeaufsichtigt abzustellen. Über Nacht soll es möglichst in einem verschlossenen oder bewachten Raum aufbewahrt werden.

Haftung:

Ab der Übernahme trägt der Mieter die volle Verantwortung für Schäden, Verlust oder Diebstahl des Fahrrads sowie für Schäden oder Ordnungswidrigkeiten, die mit dem Fahrrad verursacht werden. Schäden sind bei der Rückgabe sofort zu melden und zu begleichen.

Datenschutz:

Die für die Vermietung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. gemäß ihrer Datenschutzrichtlinie verarbeitet.

Dieser Auszug dient nur zur Information. Die detaillierten Bedingungen sind im vor Ort unterzeichneten Mietvertrag enthalten.

Öffnungszeiten

Das zentrale Badegebäude auf dem Thermalsee von Hévíz

(Gebäude „A“ und Terrasse „B“ = überdachter Zentralbereich und große Terrasse)

ist ab dem 18. März 2025 aus technischen Gründen vorübergehend geschlossen.

Die Eingänge zum Thermalsee-Bad sowie alle weiteren Gebäude bleiben wie gewohnt geöffnet.

Das Baden im Heilsee ist weiterhin uneingeschränkt möglich, und auch alle weiteren Badeeinrichtungen sind zugänglich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis!

Kontakt – Informationsschalter des Thermalsee-Bads:

Mobil: +36 30 959 1002

E-Mail: spaheviz@spaheviz.hu

Jährliche Öffnungszeiten |

|||

| Öffnung | Badezeit und Wellness bis | Badeschluss | |

| 2025.03.31. - 2025.06.01. | 9:00 | 18:00 | 18:30 |

| 2025.06.02. - 2025.08.31. | 8:30 |

18:30

|

19:00 |

| 2025.09.01. - 2025.10.05. | 9:00 | 18:00 | 18:30 |

| 2025.10.06. - 2026.03.29. | 9:00 | 17:00 | 17:30 |

Badeschluss am 24.12.2025 um 14:00 Uhr; am 31.12.2025 um 16:00 Uhr. Öffnung am 01.01.2026 um 11:00 Uhr.

Preise

Gültig ab 01. April 2025. bis auf Widerruf

3-stündige Eintrittskarten |

|

| 3 Stunden |

4 500 Ft |

| 3 Stunden / über 60 Jahre | 4 000 Ft |

| 3 Stunden / Studentenkarte | 4 000 Ft |

| 3 Stunden / Kinder ab 6 bis 14 Jahren | 2 400 Ft |

| 3 Stunden / für Gruppen ab 20 Personen / Ft/P |

4 000 Ft / P |

Tageskarten |

|

| Tageskarte |

7 500 Ft |

| Senior Tageskarte (über 60 Jahre) |

7 000 Ft |

| Student Tageskarte |

7 000 Ft |

| Kinder Tageskarte / Für Kinder ab 6 bis 14 Jahren. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. | 3 600 Ft |

Ganztägige Kombi-Familien KarteFür mindestens 3 Personen, davon mindestens 1 Kind. |

|

| Erwachsene | 7 000 Ft / P |

| Student (über 14 Jahre ) Senior (über 60 Jahre ) |

6 000 Ft / P |

| Kind ( ab 6 bis 14 Jahren ) | 3 600 Ft / P |

Ergänzungskarten |

|

| + 1 Stunde Verlängerung (zur der 3-stündige Eintrittskarte) |

1 800 Ft |

| + Verlängerung für den ganzen Tag (zur der 3-stündige Eintrittskarte) |

3 600 Ft |

| + Wellness Ergänzungskarte (zur alle Eintrittskerte) |

2 000 Ft |

| Zuschlag (Wegen Überschreitung der Zeit, für jeden 30 Minuten.) |

1 000 Ft |

Dauerkarten

|

|

| 10-stündige Dauerkarte - Gilt vom Lösungstag + 15 Kalendertage, Eintritt zweimal am Tag. |

13 000 Ft + 2 000 Ft Kaution |

| 20-stündige Dauerkarte - Gilt vom Lösungstag + 25 Kalendertage, Eintritt zweimal am Tag. | 23 000 Ft + 2 000 Ft Kaution |

Weitere Tickettypen

|

|

| Ticket vor Schließung (Das Ticket kann 2 Stunden vor Ende der Badezeit verwendet werden.) |

3 600 Ft |

| Besucherkarte (Es berechtigt nicht zum Baden und Umkleiden, gilt maximal 30 Minuten.) |

1 900 Ft + 3 000 Ft Kaution |

| Garderobe (saisonal) | 300 Ft / Paket |

| Verleihgeschäft (Tagesgebühr für Schwimmreifen Miete.) |

700 Ft + 2 000 Ft Kaution |

Tagesticket: Das Tagesticket kann ausschließlich an dem Tag genutzt werden, an dem es gekauft wurde. Es berechtigt zum einmaligen Betreten des Bades. Wenn die Badezeit überschritten wurde, wird ein Zuschlag berechnet. Die Ergänzungskarte kann beim Überschreiten der Zeit nicht mehr gelöst werden.

Dauerkarten: Die Rückerstattung der Kaution ist innerhalb von 5 Tagen nach dem Ablauf, bis zum Ende der Badezeit möglich, sie kann nur in Bargeld erfolgen. Dauerkarten berechtigen zum Eintritt zweimal am Tag. Der zweite Eintritt kann erst nach einer Wartezeit von 15 Minuten erfolgen. Beim Weggehen wird die Schranknummer automatisch gelöscht. Wir übernehmen danach keine Haftung für den Inhalt der Schränke. Wenn die Badezeit überschritten wurde, wird ein Zuschlag berechnet.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

• Die Wassertiefe des Heilwasser-Sees beträgt 2 m bis 38 m.

• Wir behalten uns das Recht der Änderung der Preise und der Öffnungszeiten vor.

• Wir können den Preis des schon gelösten Tickets nicht zurückerstatten.

• Zahlungsmittel: Bargeld (HUF), Bankkarte, SZÉP-Karte.

• Ein ATM ist während der Öffnungszeit am Schulhof-Eingang zu finden.

• Beim Lösen des Eintrittstickets erkennen unsere Gäste die Hausordnung des Seebades in Bezug auf sich als verbindlich an.

• Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

• Das Mieten von Schwimmreifen ist nur gegen Mietschein und Hinterlegung einer Kaution möglich. Nach Zurückgabe des Mietgegenstandes wird die Kaution ausschließlich am Tag der Anmietung bis zum Ende der Badezeit zurückerstattet.

• Die Eintrittskarten beinhalten keine Saunanutzung. Sie können die Saunen nur mit dem Kauf eines Wellness Ergänzungskarte in Anspruch nehmen. Wellness-Leistungen und die Saunawelt können ausschließlich Besucher über 12 Jahren in Anspruch nehmen. Zu den Tickettypen, die zur Nutzung von Wellness-Leistungen und der Saunawelt berechtigen, stellen wir aus hygienischen Gründen gebührenfrei ein Saunatuch zur Verfügung.

• Die Öffnungszeit des Kinderbeckens hängt von der Saison und der Witterung ab. Das Becken können Kinder unter 14 Jahren in Anspruch nehmen.

• Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an die am Schulhof-Eingang befindliche Information.

70. Smart parking Hévíz

Letzte Änderung: 2024. June. 18. 09:48

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

71. Radwege

Letzte Änderung: 2022. März. 04. 12:56

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

STRECKE: 7,95 KM | HÖHENUNTERSCHIED: 75 M | SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT

- Startpunkt beim städtischen Großen Parkplatz

- In der Attila utca kommen wir an gepflegten Privathäusern vorbei

- Im Ruinengarten aus der Römerzeit befinden sich die Ruinen der Villa Rustica, das Museum von Egregy, ein Trocken-Kneippbecken und ein Kräutergarten. In dem Ruinengarten können wir gleich mehreren Statuen begegnen, etwa der Statue der dänischen Dogge, die im „Tor des Hauses” genannten Tor sitzt, Kaiser Flavius Theodosius mit seinem Kindermädchen und der als „Rehlein” apostrophierten Sta-tue, die Verzierung eines Grabdenkmals aus der späten Römerzeit gewesen sein durfte.

- Im Garten der grünfarbigen Herz Jesu Kirche wurde der Gedenkpark der Opfer der Helden angelegt.

- Über die Reihe der Weinstuben von Egregy erreichen wir nach 600 Metern die Kirche der Heiligen Magdalena, die unser wertvolles Denkmal aus dem XIII. Jahrhundert ist.

- Von der nach dem berühmten Hévízer Arzt Dr. Babocsay János benannten Straße eröffnet sich ein wundervolles Panorama auf Hévíz, daher lohnt es sich, den kleinen Anstieg am Anfang zu bezwingen.

- Die sieben Türme, der außergewöhnliche Grundriss in Form eines Taubenflügels und die auffällig blaue Farbe der Heilig-Geist Kirche zieht bereits aus der Ferne den Blick der in die Stadt kommenden Besucher an. Die Kirche wurde zusammen mit dem Rathaus 1999 fertiggestellt.

- Am Ende der Vörösmarty utca sind imposante Villengebäude sichtbar, diese waren die ersten Villen von Hévízfürdő, etwa das Sorg-Sanatorium oder das Beamtenhaus. Neben dem Radweg steht die neueste Kirche von Hévíz, die orthodoxe Turmkirche namens Die Ikone „Lebensspendende Quelle” der Heiligen Mutter Gottes.

- Vorbei an der wichtigsten Attraktion der Stadt, dem Seebad gelangen wir neben des-sen zwei Eingängen, dem Festetics-Badehaus und dem Sommereingang am Deák-Platz zurück ins Zentrum von Hévíz.

STRECKE: 27 KM | ANSTIEG: 413 M | SCHWIERIGKEITSGRAD: SCHWER, GELÄNDEFAHRRAD EMPFOHLEN

Hévíz-Rezi-Cserszegtomaj-Hévíz Karte

- Ausgangspunkt der Tour ist das Tourinform-Büro, wo man auch die Möglichkeit hat, ein Fahrrad zu mieten. Für diese Tour empfehlen wir Tracking- bzw. Mountainbikes.

- In der Attila utca kommen wir an gepflegten Privathäusern vorbei.

- 3. Im Ruinengarten aus der Römerzeit befinden sich die Ruinen der Villa Rustica, das Museum von Egregy, ein Trocken-Kneippbecken und ein Kräutergarten. In dem Ruinengarten können wir gleich mehreren Statuen begegnen, etwa der Statue der dänischen Dogge, die im „Tor des Hauses” genannten Tor sitzt, Kaiser Flavius Theodosius mit seinem Kindermädchen und der als „Rehlein” apostrophierten Sta-tue, die Verzierung eines Grabdenkmals aus der späten Römerzeit gewesen sein durfte.

- Im Garten der grünfarbigen Herz Jesu Kirche wurde der Gedenkpark der Opfer der Helden angelegt.

- An der grün farbigen Kirche können wir unsere Tour auf der Zrinyi utca auf dem Weg unter der Weinkellerreihe von Egregy und der Kirche der Heiligen Magdalena fortsetzen, wo die Asphaltstraße bald endet.

- Wir berühren den jüdischen Friedhof von Karmacs, der von der jüdischen Gemeinde von Hévíz vom 19. Jahrhundert bis zum Ende des Weltkriegs genutzt wurde. Der Friedhof wurde im Jahr 2012 wunderschön renoviert.

- Dem blauen Schild folgend, lohnt es sich, eine kleine Pause an der Gyöngyösi Betyártscharda einzulegen, die 1729 als herrschaftliches Wirtshaus erbaut wurde. In der Nähe des Gasthauses markiert ein Weidenbaum die Gräber der Betyáren Pista Kökes und Illés Vak.

- Neben der Tscharda beginnt in Richtung des Hügels Meleg der Weg in Richtung des kleinen Weindorfes Rezi. Die knapp 6 Kilometer lange Strecke steigt auf einer meist asphaltierten Straße stetig an und folgt der blauen Beschilderung bis zur Gemeinde Rezi.

- Im stimmungsvollen Zentrum von Rezi ist, in eine Linde im Garten der Heiligen Lukas-Kirche geschnitzt, die Statue von Kardinal Mindszenty zu sehen.

- Vom Dorf aus führen mehrere gut beschilderte Wanderwege zur Burg, von hier aus braucht man ein Geländefahrrad, egal welchen Weg man nimmt, die Burgruine erreicht man über einen Feldweg. Die Burg von Rezi wurde irgendwann im XI-XII. Jahrhundert erbaut, sie wechselte mehrmals den Besitzer und wurde am Ende des XVI. Jahrhunderts aus strategischen Gründen gesprengt.

- Den Rückweg setzen wir auf dem Rézi út neben dem Dino-Abenteuerpark vorbei parallel zum Csókakő-Bach weiter bis nach Cserszegtomaj fort. In der Umgebung des Meleg Hügels sind die von antiken heißen Quellen verursachten Löcher und Höh-len bekannt. Der Csókakő erhielt seinen Namen von der Tatsache, dass in seinen schwer zugänglichen Hohlräumen Dohlen, ungarisch „csóka” nisteten.

- Vorbei an der Gemeinde Cserszegtomaj passieren wir den Abstieg zur Kút-Höhle, die 1930 entdeckt wurde. Die Höhle kann nur mit einer Genehmigung besucht werden.

- Eine weitere Attraktion von Cserszegtomaj ist der Anfang der 2000er Jahre erbaute, in Privatbesitz befindliche Margarethen-Aussichtspunkt, der derzeit nicht besucht werden kann. 14. Vorbei am Hügel Dobogóhalom und der Balaton Balloning Startbahn kehren wir in das Zentrum von Hévíz zurück. Der Dobogó soll seinen Namen von dem seltsamen Trommelgeräusch der Pferdehufe auf dem Hügel erhalten haben, auf dem sich Grä-ber aus der Zeit der Völkerwanderung befinden.

HÉVÍZ-KESZTHELY-HÉVÍZ/ STRECKE: 17,6 KM | HÖHENUNTERSCHIED: 100 M | SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT

Hévíz-Keszthely-Hévíz Strecke Karte

- Ausgehend vom Tourinform-Büro in Hévíz (Rákóczi utca 2.), umgehen wir auf ei-nem schönen Panoramaweg im Schutzwald Véderdő den Hévízer See

- Einer der schönsten Radwege des Landes ist der 2,5 km lange Radweg zwischen Hévíz und Keszthely, der durch eine Reihe von Sumpfzypressen hindurch zum Rad-weg des Balaton-Kreises führt. Auf der einst torfigen und wässrigen Strecke Hévíz-Keszthely bedeutete vor 150 Jahren der Verkehr für die Pferdekutschen noch eine ernsthafte Herausforderung. Heute führt ein asphaltierter Radweg durch eine wunder-schöne wildromantische Landschaft.

- Die Radtour berührt zahlreiche Orte, die eng mit der Familie Festetics verbunden sind. Die Hauptattraktion ist das Familienschloss, das mit 101 Räumen das drittgröß-te neobarocke Schloss Ungarns ist. Zu den Ausstellungen des Helikon Schlossmu-seums gehören das Kutschenmuseum, die Jagd- und Modelleisenbahn-Ausstellung, die Ausstellung „Herrschaftliche Reisen“ im Amazon-Haus sowie das Palmenhaus und der Vogelpark. Der Schlossgarten kann kostenlos besucht werden.

- Der Radweg führt durch die Fußgängerzone von Keszthely zum Hauptplatz Fő tér, wo wir das Gebäudeensemble der Dreifaltigkeitsstatue, des Rathauses und des Bala-ton-Theaters bewundern können. Auf dem Platz stehen auch die Ruinen der einstigen Burg von Keszthely und die älteste Kirche der Gemeinde, die Pfarrkirche der Ma-riä Himmelfahrt der Ungarn.

- Die wunderschönen Villen der Erzsébet Királyné utca erinnern an den Reichtum von Keszthely um die Jahrhundertwende. Das Denkmal im Helikon-Park erinnert an die von György Festetics organisierten literarischen Treffen.

- Das Ufer des Balaton erreichen wir neben zwei historischen Gebäuden, die noch auf ihre Renovierung warten: dem Hotel Hullám und dem Hotel Balaton. In den Som-mermonaten können wir uns auf dem hier aufgestellten Riesenrad sogar über die Bucht des West-Balaton erheben. Die neben dem Pier am Seeufer aufgestellte Kes-zthely-Aufschrift ist populär im Kreise derjenigen, die (sich) fotografieren wollen.

- Das aufgetürmte Gebäude des Sziget-Bades ist heute Teil des Stadtstrandes, den wir in Richtung der Fischer-Tscharda umrunden.

HÉVÍZ-KLEIN BALATON-HÉVÍZ/ STRECKE: 54 KM | ANSTIEG: 264 M | SCHWIERIG-KEITSGRAD: MITTELSCHWER

Routenqualität: entlang des Zala-Flusses unbefestigte Straße bis Szentgyörgyvár und dem Klein-Balaton Besucherzentrum, zwischen dem Besucherzentrum und der Insel Kányavári asphaltierter Radweg. Auf dem Rückweg gibt es zwischen Zalavár und Alsópáhok einen Seitenweg mit Autoverkehr.

- Ausgehend vom Tourinform-Büro in Hévíz (Rákóczi utca 2.), umgehen wir auf ei-nem schönen Panoramaweg im Schutzwald Véderdő den Hévízer See.

- Von Hévíz aus fahren wir in Richtung Alsópáhok auf einem leicht ansteigenden Radweg weiter, wo wir die Hauptstraße des Dorfes, die Fő utca erreichen und gegen-über das imposante Gebäude der katholischen Kirche der Erhöhung des Heiligen Kreuzes erblicken, danach passieren wir das Kolping Hotel Spa & Family Resort, das sich in unmittelbarer Nähe der Kirche befindet. Der Name Páh wurde von gleich mehreren Siedlungen in der Umgebung verwendet, etwa Szentandráspáh (heute Hévíz) Boldogasszonypáh, Hosszúpáh, Felpáh. Dieses lautmalerische Wort verweist auf den Beruf der hier lebenden Menschen, die Lederverarbeitung (ungarisch „bőrpáholás”).

- Der Weg Richtung Nemesboldogasszonyfa klettert listig und ansteigend auf dem Hügel Zalavár-Rücken nach oben. Entlang unserer Route sehen wir den „Berg der Za-laier", d.h. schön restaurierte und gepflegte Weinkeller und -berge.

- In Szentgyörgyvár kommen wir am fast 300 Jahre alten Weinkeller-Gebäude der Weinkellerei Bezerics, dem Weinkeller Széchenyi vorbei und erreichen den Damm des Zala-Flusses, der zwar Teil des Radweges ist, aber erst nach dem Klein-Balaton-Haus asphaltiert ist. Zu diesem Zeitpunkt kommen wir bereits an dem während der I. Phase der Rekonstruktion des Klein-Balatons aufgestauten Hídvégi-See des Zala-Flusses vorbei

- Das Klein-Balaton-Haus ist Ausstellungsort des Nationalparks Balaton-Oberland mit Imbiss, Toiletten, einem Spielplatz und mehreren interessanten Sehenswürdig-keiten wie dem von Imre Makovecz entworfenen Millennium-Denkmal, den Rui-nen der St. Adorján-Kirche, der Gedenksäule Cirill-Method und der Heiliger Stephan-Kapelle.

- In Hídvégpuszta lohnt es sich, an der Hallentreppe zu halten, neben der wir eine in-teressante Holzkonstruktion vorfinden, die Vogelwache, die von Züricher Studenten erbaut wurde.

- Am Klein-Balaton ist unser erstes Ziel die Kányavári-Insel, wo wir über eine impo-sante Holzbrücke fahren und auf der 2 km langen sowie 500 m breiten Insel eine Pau-se einlegen können.

- Auf dem Rückweg, auf der Hauptstraße von Zalavár bleibend, fahren wir am Strei-chelzoo von Fenyvespuszta vorbei in Richtung Sármellék, wo wir den Flughafen verlassen und auf der von Autos befahrenen Straße in Richtung Alsópáhok bleiben. Entlang dieser Route können wir bereits ausgebaute Abschnitte des Radweges vor-finden.

- Nachdem wir den Klein-Balaton hinter uns gelassen haben, kehren wir über Sár-mellék zu unserem Ausgangspunkt, dem Tourinform-Büro in Hévíz, zurück.

WEST-BALATON STRECKE: 38,6 KM | ANSTIEG: 153 M | SCHWIERIGKEITSGRAD: LEICHT Routenqualität: durchgängiger Radweg

- Ausgehend vom Tourinform-Büro in Hévíz (Rákóczi utca 2.), umgehen wir auf ei-nem schönen Panoramaweg im Schutzwald Véderdő den Hévízer See

- Einer der schönsten Radwege des Landes ist der 2,5 km lange Radweg zwischen Hévíz und Keszthely, der durch eine Reihe von Sumpfzypressen hindurch zum Rad-weg des Balaton-Kreises führt. Auf der einst torfigen und wässrigen Strecke Hévíz-Keszthely bedeutete vor 150 Jahren der Verkehr für die Pferdekutschen noch eine ernsthafte Herausforderung. Heute führt ein asphaltierter Radweg durch eine wunder-schöne wildromantische Landschaft.

- Die Radtour berührt zahlreiche Orte, die eng mit der Familie Festetics verbunden sind. Die Hauptattraktion ist das Familienschloss, das mit 101 Räumen das drittgröß-te neobarocke Schloss Ungarns ist. Zu den Ausstellungen des Helikon Schlossmu-seums gehören das Kutschenmuseum, die Jagd- und Modelleisenbahn-Ausstellung, die Ausstellung „Herrschaftliche Reisen“ im Amazon-Haus sowie das Palmenhaus und der Vogelpark. Der Schlossgarten kann kostenlos besucht werden.

- Der Radweg führt durch die Fußgängerzone von Keszthely zum Hauptplatz Fő tér, wo wir das Gebäudeensemble der Dreifaltigkeitsstatue, des Rathauses und des Bala-ton-Theaters bewundern können. Auf dem Platz stehen auch die Ruinen der einstigen Burg von Keszthely und die älteste Kirche der Gemeinde, die Pfarrkirche der Ma-riä Himmelfahrt der Ungarn.

- Die wunderschönen Villen der Erzsébet Királyné utca erinnern an den Reichtum von Keszthely um die Jahrhundertwende. Das Denkmal im Helikon-Park erinnert an die von György Festetics organisierten literarischen Treffen.

- Das Ufer des Balaton erreichen wir neben zwei historischen Gebäuden, die noch auf ihre Renovierung warten: dem Hotel Hullám und dem Hotel Balaton. In den Som-mermonaten können wir uns auf dem hier aufgestellten Riesenrad sogar über die Bucht des West-Balaton erheben. Die neben dem Pier am Seeufer aufgestellte Kes-zthely-Aufschrift ist populär im Kreise derjenigen, die (sich) fotografieren wollen.

- Am Seeufer nehmen wir den Weg in Richtung Gyenesdiás, aber zuvor passieren wir die einstige Gänseweide von Keszthely und den Libás-Strand. Gyenesdiás ist heute eine beliebte familienfreundliche Gemeinde, bis zum vergangenen Jahrhundert stan-den die Presshäuser der Keszthelyer Bewohner in den winzigen Dörfern Diás und Falud.

- Nach Gyenes’ fahren wir durch Vonyarcvashegy. Dieser Abschnitt des Radweges verläuft im Schatten von Weidenbäumen ausgesprochen neben dem Ufer.

- Nach Vonyarcvashegy führt auf dem Radweg rechts ein Waldweg hinauf zur Heili-ger Michael-Kapelle, die laut Volksglaube im Jahre 1729 von 40 Fischern nach ei-ner winterlichen Fangfahrt errichtet wurde, nachdem sie auf wundersame Weise von einem Eisblock wieder ans Ufer gelangt waren. Von der Kapelle aus eröffnet sich im Schatten von Schwarzkiefern ein herrliches Panorama auf die westliche Bucht des Plattensees und die Zeugenhügel (tanúhegyek). Das Fahrrad können wir auch auf dem Parkplatz neben dem Radweg abstellen, der Umweg von wenigen Minuten zu Fuß lohnt sich wirklich.

- In Balatongyörök kommen wir am Pier vorbei, in dessen Umgebung wunderschön restaurierte Bauernhäuser mit Reetdach zu sehen sind.

- Nach dem Verlassen von ‘Györöck stand unter dem Szép-Aussichtspunkt neben der heute einsam stehenden Római-Quelle im III. bis IV. Jahrhundert eine römische Villa.

- Nach der Quelle führt der Radweg schön ansteigend hinauf zum Szép-Aussichtspunkt, der ein beliebter Rastplatz von Prinzessin Lady Mary Hamilton, der Ehefrau von Taszilo II. Festetics, war.

- Auf dem Rückweg nehmen wir den uns schon bekannten Radweg in Richtung Gy-enesdiás, wo wir am Festetics Imre Zoo vorbeikommen und zum Ausgangspunkt unserer Tour, dem Tourinform-Büro in Hévíz, zurückkehren.

Auf zwei Rädern rund um Bad Hévíz

Die Natur ist das schönste Freiluft-Fitness-Studio. Am Hévízer See, im Wald oder im Park kommt jeder auf seine Trainingseinheiten.

Bad Hévíz und Umgebung bieten viele Möglichkeiten zum Radfahren: Überall gibt es gut ausgebaute Radwege und markierte Routen. Beim Radeln lassen sich die malerischen Orte am Wasser und die schönen Naturlandschaften des Balaton-Oberlandes entdecken, aber auch Millionen Jahre alte vulkanische Berge, die hinter den ufernahen Gebirgszügen liegen, sowie die Flora und Fauna rund um den Klein-Balaton. In Bad Hévíz gibt es viele Möglichkeiten, Fahrräder auszuleihen – auch in Hotels und Reisebüros.

Die kürzeren Radtouren sind ein Genuss für jedermann. Dabei geht es nicht um das Tempo, sondern um die Freude an der Bewegung: Die Radwege verlaufen auf Landstraßen oder gut befahrbaren Feldwegen und an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei. So lässt sich die Natur auf zwei Rädern entdecken und man tut außerdem etwas für die Gesundheit.

Fahrrad- und E-Bikeverleih im Tourinform-Büro: hochwertige Alpina und Neuzer Fahrräder.

Sie können im Büro die Karten für HeBi-Fahrräder registieren.

Ab Januar 2021 erwarten wir unsere Gäste mit einem neuen Satz Fahrräder, E-Bikes!

Preise ab 15.05.2025.

| 3 Stunden |

24 Stunden |

3 oder mehr Tagen |

|

| Traditionelle Farhrrad |

4 500 Ft | 6 900 Ft | 6 500 Ft/Tag |

| e-bike - NEUZER |

6 000 Ft | 9 000 Ft | 8 000 Ft/Tag |

| e-Trekking BIANCHI | 9 000 Ft | 14 000 Ft | 12 500 Ft/Tag |

| e-MTB fully BIANCHI | 14 000 Ft | 22 000 Ft | 20 000 Ft/Tag |

Kostenloses Zubehör:

- Kindersitz

- Fahrradschloss

- Sturzhelm

Zubehör:

- Telefonhalter: 1.000 HUF / Stück

- Seitentasche: 1.000 HUF / Stück

- Wasserflaschenhalter: 1.000 HUF / Stk

- Korb: 1.000 HUF / Stück

Fahrradverleih – Allgemeine Bedingungen

Übernahme und Rückgabe:

Die Fahrräder können im Tourinform Hévíz Büro übernommen und müssen bis spätestens eine halbe Stunde vor Büroschluss zurückgegeben werden, oder über Nacht in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt werden. Eine Verlängerung der Mietzeit ist gegen Aufpreis möglich (Kulanzzeit max. 30 Minuten).

Bezahlung:

Die Mietgebühr ist im Voraus zu entrichten. Akzeptierte Zahlungsmittel: Bargeld, Bankkarte, SZÉP-Karte. Die Bezahlung erfolgt in Forint.

Ausstattung und Zubehör:

Die Fahrräder werden in technisch einwandfreiem Zustand übergeben. Auf Wunsch können Fahrradhelm, Kindersitz, Handyhalter, Korb, Seitentasche und Flaschenhalter gemietet werden. E-Bikes werden voll aufgeladen übergeben.

Nutzung:

Der Mieter ist verpflichtet, die Verkehrsregeln einzuhalten und das Fahrrad ordnungsgemäß zu benutzen. Es ist verboten, das Fahrrad ungesichert und unbeaufsichtigt abzustellen. Über Nacht soll es möglichst in einem verschlossenen oder bewachten Raum aufbewahrt werden.

Haftung:

Ab der Übernahme trägt der Mieter die volle Verantwortung für Schäden, Verlust oder Diebstahl des Fahrrads sowie für Schäden oder Ordnungswidrigkeiten, die mit dem Fahrrad verursacht werden. Schäden sind bei der Rückgabe sofort zu melden und zu begleichen.

Datenschutz:

Die für die Vermietung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. gemäß ihrer Datenschutzrichtlinie verarbeitet.

Dieser Auszug dient nur zur Information. Die detaillierten Bedingungen sind im vor Ort unterzeichneten Mietvertrag enthalten.

72. Sehenswürdigkeiten in Hévíz

Letzte Änderung: 2024. June. 24. 12:51

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

RUINENGARTEN AUS DER RÖMERZEIT

Archäologische Funde belegen, dass Hévíz und seine Umgebung in der Römerzeit dicht besiedelt waren. Im Jahr 1931 wurden die Überreste einer frühkaiserlichen römischen Villa entdeckt, die fast vier Jahrhunderte lang, von der ersten Hälfte des 1. bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts bewohnt war.

Einer der bedeutendsten Funde in der Balatonregion ist ein steinernes Gebäude aus der frühen Kaiserzeit, das wahrscheinlich das Wohngebäude des städtischen Landguts (villa urbana) war und im Stadtteil Egregy ausgegraben wurde. Die um 100 n. Chr. errichtete Villa mit einer Grundfläche von fast 1.000 Quadratmetern verfügte über eine Säulenvorhalle und Bäder mit warmem, lauwarmem sowie kaltem Wasser und blieb auch nach mehreren Umbauten bis zum frühen 5. Jahrhundert n. Chr. erhalten. Das ausgegrabene Gebäude, das das aus mehreren Gebäuden bestehende städtische Landgut (oder die Siedlung) vorstellen soll, wurde während seiner langen Nutzungszeit mehrfach umgebaut. Die erste „Restaurierung” der Ruinen fand im Jahr 2003 statt. Bei der Restaurierung wurde versucht, die vier bei den Ausgrabungen zutage getretenen Bauperioden zu präsentieren. In der Zwischenzeit haben die ausgegrabenen Teile zu verfallen begonnen, die Ruine ging in ihrem früheren Zustand dem Verfall entgegen, so dass eine erneute Restaurierung notwendig wurde, die 2011 erfolgte.

Westlich des Wohnhauses wurden die Reste der zur Villa gehörenden Wirtschaftsgebäude gefunden, die möglicherweise ein mit der ausgegrabenen Ruine zusammenhängendes Gebäudeensemble bildeten. Diese Überreste zeigen, dass die Römer ihre Villen und Gebäude meisterhaft in die pannonische Landschaft integrierten. Die Villa in Egregy und die Funde an anderen Stellen in Hévíz – der Jupiter-Altarstein, der in der Nähe des Sees gefunden wurde, und die frühen kaiserlichen Münzen, die von Tauchern gehoben wurden – beweisen, dass bei der Besiedlung durch die Römer auch der „Wundersee” mit heilendem Wasser eine Rolle gespielt haben könnte.

Laut der ältesten hier gefundenen Medaille, die von Kaiser Tiberius geprägt wurde, wurde in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts ein 10 x 10 Meter großes Eggenhaus aus Balken gebaut, wobei flache Steine unter die Zerrbalken gelegt wurden. Die auf den Steinen gefundene Holzkohle deutet darauf hin, dass das Haus abgebrannt ist, wahrscheinlich am Ende des 1. Jahrhunderts.

An der Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert wurde an dieser Stelle ein großes steinernes Gebäude errichtet, das 45 m lang und fast 23 m breit war, somit also eine Fläche von mehr als 1.000 Quadratmetern umfasste. Das Gebäude mit einem Säulengang (Portikus) an der Ostseite verfügte über Bäder mit warmem, lauwarmem und kaltem Wasser. Es ist jedoch nicht sicher, dass es sich bei dem Gebäude um das Wohngebäude des städtischen Landguts (villa urbana) handelte, da keine Hinweise auf eine Zentralheizung gefunden wurden.

Das Gebäude wurde wahrscheinlich gegen Ende des 2. Jahrhunderts zerstört, aber im 3. Jahrhundert wurde es mit einer anderen Innenaufteilung wieder aufgebaut und im Inneren sogar ein Mithras-Schrein errichtet. Der Grundstein des Altars wurde bei den Ausgrabungen gefunden. Der Schrein und das Gebäude wurden im 4. Jahrhundert zerstört, aber bald wieder aufgebaut, bis es schließlich im frühen 5. Jahrhundert endgültig zerstört wurde. Die Funktion der Anlage ist auch in dieser Zeit ungewiss, aber sie wurde wahrscheinlich für irgendeine Art von wirtschaftlicher Aktivität genutzt.

Flavius Theodosius

Flavius Theodosius, das kranke Kind, das zum Kaiser wurde, oder die bekannteste Legende über die Entstehung des Hévízer Sees. Laut der antiken Legende über den Ursprung des Sees und seine heilenden Kräfte wurde der römische Knabe Flavius von einer christlichen Amme hier in Pannonien erzogen. Der Junge war schwach und kränklich, sein Vater allerdings ein großer General, daher betete die Amme zur Jungfrau Maria, damit diese den Knaben heile. Als die Heilige Jungfrau ihr Flehen hörte, schuf sie eine Quelle mit Heilwasser, in der das Kind jeden Tag gebadet werden musste. Das aus der Tiefe auftauchende warme Wasser der Quelle und der dampfende Schlamm stärkten den Körper des Kindes, und der Knabe wurde zum oströmischen Kaiser Flavius Theodosius, der 391 das Christentum zur Staatsreligion seines Reiches machte. Das Wasser der Quelle speist seitdem den Hévízer See und bringt vielen Menschen Heilung.

Trockenes Kneipp-Tretbecken

Im Ruinengarten bietet der trockene Kneipp-Pfad auf den Umrissen der noch unerforschten unterirdischen Mauern müden Touristen eine körperliche wie geistige Erfrischung. Der Verlauf des Pfades folgt in Gänze den Konturen der Überreste des römischen Gebäudes, das mit der römischen Villa verbunden ist. Das Barfußlaufen auf Kies-, Splitt- und Holzflächen sowie Holzspänen unterschiedlicher Größe bietet eine natürliche Massage. Sie wirkt sehr gut auf die Blutzirkulation in den Füßen und stärkt die Gefäßwände. Durch die Massage der Reflexzonen kann sie sämtliche Organe stimulieren und erfrischt sowie belebt auf diese Weise.

Hundestatue, oder das Skulpturenensemble „Tor des Zuhauses”

Das Skulpturenensemble besteht aus einer Tür eines typischen römischen Wohnhauses und einem Hundemotiv. Die Tür bilden geometrische Elemente, sie ist halb offen und transparent sowie suggeriert die Verbindung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Die in der Türöffnung sitzende Hundefigur in Form einer dänischen Dogge – einer Rasse, die bereits den Römern bekannt war – ist würdevoll und aristokratisch, verkörpert den römischen Adel und wehrt unberechtigte Eindringlinge ab. In Pompeji sind mehrere Bodenmosaike erhalten, die in der Nähe des Eingangs den Hauswächter in verschiedenen Situationen darstellen. Einige dieser Mosaike tragen die Aufschrift „cave canem”, die dieselbe Funktion wie die heutigen Warntafeln „Warnung vor dem Hunde” oder „Bissiger Hund” erfüllten. Das Material der Türkonstruktion ist Kalkstein, die Hundefigur ist aus Granit.

Reh-Statue

Das Original der Statue ist eine etwa 2 cm große Bronzefigur aus dem 4. Jahrhundert, die bei Ausgrabungen in der Umgebung von Hévíz gefunden wurde. Experten haben mehrere Theorien über den Zweck der ursprünglichen Figur, sie könnte ein Kinderspielzeug oder auch ein Totemtier gewesen sein. Die wahrscheinlichste Theorie ist vielleicht, dass es ein spätrömisches Grabmal geschmückt haben könnte. Die Statue wurde von dem Bildhauer Ferenc Farkas geschaffen.

Das Grab des römischen Soldaten – auch spätrömisches Ziegelgrab genannt

Es wurde aus Ziegelsteinen mit ungelöschtem Kalk gefertigt.

1925 wurde es bei Feldarbeiten entdeckt. Die Grabfunde mit Skelett, Gürtel- und Kleiderschnalle aus Bronze, Steinmesser sowie Münzen – stammen aus der Zeit des römischen Kaisers Constantinus II. Die Fundstücke wurden ins Balaton Museum in Keszthely gebracht, das Skelett blieb auf seinem Platz.

Im Hof eines Hauses in der Egregyer Straße wurde ein Backofen zum Ziegelbrennen gefunden.

Dass in Egregy reiche Römer lebten, beweisen auch die 276 Geldstücke, die sich im Inneren eines Römertopfes befanden, der auf dem Weg zur Kirche aus der Árpádenzeit gefunden wurde.

Museum Egregy

Die ehemalige Tischlerwerkstatt wurde 2015 renoviert und in ein Museum umgewandelt. Von 2015 bis 2020 wurde auf 282 qm Ausstellungsfläche eine Dauerausstellung über die Jahrtausende von Hévíz gezeigt.

Spazierweg „Zeitalter und Weine”

Ein thematischer Spazierweg im Stadtteil Egregy, an dem Tafeln die Geschichte des Weinbaus und der pannonischen Landschaft von der römischen Besiedlung bis zum Mittelalter vorstellen. Die Römer brachten die Wissenschaft des Weinbaus mit nach Pannonien, so auch in das Gebiet um den Balaton, wie die Inschrift „Da Bibere” („Gib mir zu trinken”) auf einem in der Nähe gefundenen Keramikgefäß bezeugt. Das Fachwissen der Römer und die günstigen natürlichen Bedingungen dürften den Weinbau erfolgreich gemacht haben. Die Böden von Egregy sind von mittlerer Konsistenz, sandig und leicht steinig. Dieser „warme”, ja manchmal sogar „feurige” Boden ermöglichte in Verbindung mit den günstigen klimatischen Bedingungen die Erzeugung von Weinen von hervorragender Qualität. Es ist kein Zufall, dass die ungarische Bevölkerung, die in der Árpád-Zeit hier lebte, und die deutschen Siedler, die nach der türkischen Besetzung kamen, den Weinbau, der auf römische Wurzeln zurückgeht, fortführten.

Der Stadtteil Egregy geht auf ein mittelalterliches Dorf zurück, das während der Türkenkriege zerstört und später von

Geöffnet:

01.04. – 30.09.: 8:00 – 19:00

01.10. – 31.03.: 8:00 – 16:00

deutschen Einwanderern im 17. Jahrhundert wieder aufgebaut wurde.

Die hier angesiedelten Winzer und Wirtshäuser bewahren bis heute die Tradition des Weinbaues. / Im Stadtteil Egregy befindet sich eine echte Perle der Stadt: die Denkmalkirche aus dem 13. Jahrhundert, idyllisch auf dem Egregy Hügel gelegen und mit herrlichen Ausblick auf die Umgebung. 1341 wurde sie erstmals schriftlich erwähnt. Nach starken Beschädigungen 16. und 17. Jahrhundert wurde sie 1731 barockisiert, Die mittelalterliche Form der Kirche blieb erhalten, es wurden lediglich innen und außen Ornamentbänder angebracht, das Kirchenschiff erhöht und Gewölbe restauriert. Die erste Schutzheilige der Kirche war die Heilige Katharina aus Alexandrien. Nach dem Umbau wurde die Kirche der Heiligen Magdalena geweiht. Auch in den vergangenen 200 Jahren wurde die Kirche mehrmals restauriert: 1860, 1912, 1964-65, 1990, 1991 und in 2015.

Die Egregyer Kirche ist eine von drei noch erhaltenen Kirchen aus der Árpádenzeit in der Balaton-Region. Ihr Grundriss geht auf alte Formen der Holzbaukunst zurück. Der dreistöckige Turm hat in jedem Stock befinden Zwillings- bzw. Drillingsfenster und wird mit einer besonderen Spitzhaube abgeschlossen, die durch acht Holzbalken gestützt wird. Das Gewölbe des Turmes wurde im 18. Jahrhundert erneuert, ihm schließt sich ein viereckiges Kirchenschiff an. An der Außenfassade sind die gemalte Verzierungen und Sgrafittos erhalten geblieben.

Auf der Südseite befindet sich eine Tür aus der Barockzeit. Zu den wenigen Zierelementen im Kircheninneren zählt eine Nischenreihe an der nördlichen Wand. Die gemalten Zierfriese zeigen den Reichtum der Volkskunst. Im Gebäude befinden sich außerdem Teile eines Taufbeckens aus der Romanik sowie ein mittelalterliches geweihtes Kreuz.

Kreuzweg

Der aus 14 Stationen bestehende Weg ist rund 300 Meter lang, und der Höhenunterschied vom Startpunkt bis zum Kreuz beträgt 23,5 Meter. Dies entspricht einer Höhe von etwa 8 Stockwerken.

Der Kreuzweg schlängelt sich stimmungsvoll in Richtung der Kirche aus der Árpádenzeit. Sein Design zeichnet sich durch Schlichtheit und Zurückhaltung aus. Die in der Umgebung des aus natürlichen Materialien bestehenden Pfades befindlichen Bäume bieten Schatten und an einigen Abschnitten gibt es die Möglichkeit, sich auszuruhen und zu besinnen. Die verwendeten Materialien und das Design fügen sich gut in die Landschaft ein. Die künstlerischen Arbeiten seiner Stationen stammen von Tibor Török Túri.

Am Ende des Kreuzweges steht neben einem aus Holz gezimmerten Kreuz die Steinplastik eines leeren Grabes, das die Auferstehung Christi symbolisiert. Wenn man an der Nordseite der denkmalgeschützten Friedhofskapelle entlang spaziert, kann man die kleine romanische Kirche bewundern, die in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts erbaut wurde.

Der Kalvarienberg kann zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto und sogar im Rahmen einer geführten Wanderung erreicht werden. Während der Tour können die Gäste auch zahlreiche andere Andachtsstätten in Hévíz besuchen, wozu sie den elektrischen Sightseeing-Bus nutzen können.

Die Familie Festetics ist das bedeutendste Adelsgeschlecht von Keszthely und Umgebung. Die Geschichte von Hévíz ist gleich an mehreren Stellen mit ihrem Wirken verwoben, so ist es kein Zufall, dass an mehreren Stellen in der Stadt Kunstwerke und Gebäude zu sehen sind, die an die Mitglieder der Familie Festetics erinnern. Nur wenige wissen, dass auch der Ausbau des Hévízer Sees zu einem Bad und seine Entwicklung zu therapeutischen Zwecken ihnen zu verdanken sind. Der europaweit bekannte und hochgebildete Graf György I. Festetics begann mit der Trockenlegung und Säuberung des Sumpfes um den See. Daran erinnern der nach ihm benannte Platz (an dem sich auch der Eingang zum St. Andreas-Rheumakrankenhaus befindet), eine lebensgroße Statue des Grafen sowie ein aus Bronze hergestellter Modelltisch, der das Seebad und dessen unmittelbare Umgebung darstellt. Das Heilbad wurde von den Generationen nach ihm (László Festetics und später Tasziló II.) weiterentwickelt. Auf das Konto von Tasziló II. gehen u.a. auch die Anpflanzung des Schutzwaldes oberhalb des Sees und dessen Parkwald-ähnliche Gestaltung, der noch heute die „Lunge” der Stadt und ein beliebtes Erholungsgebiet ist. Die kurze Zufahrtsstraße zur Stadt durch den Zypressen-Sumpfwald trägt den Namen „Festetics-allé”. Die Festetics sétány (Festetics-Promenade) verläuft vom südlichen Eingang des Seebads in der Ady Endre utca (Ady Endre-Straße; Festetics-Badehaus) bis zur Promenade, die den See von Osten her bis zum Spazierweg des Schutzwaldes umrundet.

Festetics-Stätten in der Umgebung

Balatongyörök - Ruhestätte von Lady Mary Hamilton, Szépkilátó (Aussichtspunkt) Balatonszentgyörgy

Csillagvár (Sternburg; Ausstellung, Ausflugspunkt)

Cserszegtomaj Festetics Pince (Restaurant)

Gyenesdiás - Festetics-kilátó (gebauter Aussichtspunkt, Ausflugspunkt)

Keszthely:

- Ausstellungen im Schloss Festetics (Lebensstil der Herrschaften, Kutschenmuseum, Jagdmuseum, Historische Modelleisenbahn-Ausstellung, Palmenhaus, Amazonenhaus) und Schlosspark,

- Balaton Museum,

- Ausstellungszentrum zur Historie des Landgutes Georgikon,

- Imre Festetics Tierpark, Helikon-Denkmal (Helikon-Park),

- Sitzende György Festetics-Statue (Fő tér, Hauptplatz),

- Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt der Ungarn (Festetics-Krypta und Epitaphien),

- Festetics-Mausoleum (St. Nikolaus-Friedhof),

- Fenékpuszta: einstiges Gestütszentrum der Festetics und kleines Schloss (wird derzeit renoviert).

- Fenyves-allé,

- Újmajor (Szendrey-telep, Szendrey-Siedlung),Júlia Szendrey-Gedenkraum.

Vonyarcvashegy - Festetics Helikon Taverna Restaurant, Wein- und gastronomischer Ausstellungsraum.

Heilig-Geist-Kirche

Die römisch-katholische Heilig-Geist-Kirche ist die größte Kirche von Bad Hévíz und bietet ca. 1.000 Gläubigen Platz. Die Pläne stammten vom Architekten János Bocskai. Der Grundstein wurde 1996 von József Szendi, dem Bischof von Veszprém gelegt. Innerhalb von drei Jahren wurde die Kirche mit der Unterstützung der Stadt und der Bürger von Bad Hévíz erbaut und 1999 zeitgleich mit dem Rathaus geweiht. Die sieben in den Himmel ragenden Türme sind schon von Weitem sichtbar. Sie symbolisieren die sieben Geschenke des Heiligen Geistes.

Im Inneren der Kirche verbindet sich moderne Architektur mit Tradition, die vor allem durch die schöne Holzverkleidung betont wird. Wegen der guten Akustik wird die Kirche auch für Orgelkonzerte genutzt. Die farbigen Fenster im gotischen Stil sind Arbeiten des Hévízer Kunstmalers Simon Endre. Der 200 Jahre alte Torso an der Wand des Altarraumes ist eine Spende an die Kirche und wurde von Károlyi Gyula restauriert.

Die Christusfigur aus Bronze auf der linken Altarseite und die „Magna Mater Hungarorum“ samt ungarischer Krone auf der rechten Seite sind Arbeiten von László Marton. Die Emaillebilder an der Wand stammen von László Morvay, die Holzarbeiten von Tibor Kováts und von András Hegedűs. Im Garten und in der Umgebung der Kirche befinden sich mehrere Statuen und Reliefe.

In den Türmen hängen vier Glocken. Aus statischen Gründen wurde in den höchsten Turm keine Glocke eingebaut. Im linken und rechten Turm hängen insgesamt vier Glocken: Zwei stammen aus der alten Kirche. Eine weitere im linken Turm wurde zu Ehren des heiligen Petrus von Dr. Béla Horváth gegossen. Eine Glocke auf der rechten Seite wurde dem Heiligen Paulus aus der geweiht (Spende der Witwe von Imre Varga).

Herz-Jesu-Kirche

Die Herz-Jesu-Kirche wird auch Fradi-Kirche genannt, weil der berühmteste Sportverein des Landes, der Turnklub von Ferencváros (Fradi) den Bau der Kirche massiv unterstützte. Die weißen und grünen Farben im Inneren sowie die kleine Gedenkecke zeigen die enge Beziehung zum Klub. Der Glockenturm aus dem Jahr 1905 war ursprünglich zweistöckig, der dritte Stock kam1937 hinzu. Im Turm mit Zwillingsfenstern in neoromanischem Stil befinden sich eine kleine und eine große Glocke. Die kleine Glocke wurde 1905 zur Ehren Maria Magdalenas gegossen, die große Glocke 1937 zum Gedenken an die 16 Gefallenen aus dem 1. Weltkrieg.

Neben dem Turm wurden 16 Lindenbäume gepflanzt und Grabkreuze mit Namen, Geburts- und Sterbedatum angebracht. Heute stehen noch sechs Linden. Im Andenken an die Opfer des 2. Weltkrieges wurde eine Tafel an der Wand des Glockenturms angebracht, auf der auch die Namen der Gefallenen von Egregy stehen. Später wurde die Tafel in den Kirchengarten verlegt.

Der Bau des Kirchenschiffes wurde 1994 nach den Plänen von János Bocskai begonnen. Die Kirche wurde am 22. April 1995 vom Brigadegeneral und Lagerbischof Dr. Ladocsi Gáspár eingeweiht.

In der Nähe der Kirche befinden sich die aus der römischen Zeit stammenden Gebäuderuinen, deren Ausgrabungen im Jahre 2004 abgeschlossen wurden.

Evangelisch – reformierte Kirche

Die evangelisch – reformierte Kirche wurde in den Jahren 1995–98 nach den 1941 erstellten Plänen des Architekten Szeghalmy Bálint aus Nagyvárad (Großwardein) erbaut. Die Marmorverzierungen erinnern an die ungarisch-transsilvanisch reformierten Kirchen. Die Ausstattung folgt den reformierten Traditionen, beachtlich ist auch die Ausführung der Holzarbeiten. / Die Kirche wird von den reformierten und evangelischen Konfessionen sowohl für Gottesdienste als auch zur Abwicklung von Angelegenheiten der Kirchengemeinden benutzt. Nur ein kleiner Teil der Stadtbewohner ist evangelisch, es kommen aber jährlich mehrere tausend Besucher verwandter Konfessionen aus dem In- und Ausland in die Stadt. Die in Hévíz lebenden Reformierten hatten lange keine Kirche, Gottesdienste wurden in Privathäusern und im Kultursaal der Klinik abgehalten. Die Protestanten hielten ihre Gottesdienste im Kleinraum des Kinos ab, im Gemeinschaftraum des Hotels Alba und im Kultursaal der Klinik. Die Gemeinde der Stadt spendete das heutige Grundstück im Jahre 1994. Auch die Bauarbeiten wurden von der Selbstverwaltung unterstützt, 1995 begann eine Sammlung um die weiteren Kosten der begonnenen Arbeiten abzudecken.

Der Grundstein für die evangelisch-reformierte Kirche wurde am 21. Juni 1997 gelegt. Die Kirche wurde vom evangelischen Bischof Dr. Béla Harmati und vom reformierten Bischof Dr. Márkus Mihály eingeweiht.

Die Glocke im Turm befindet sich unter einem offenen Gewölbebogen und ist eine Spende der Familie Károly Boros.

DER IKONE DER HEILIGEN MUTTER GOTTES „LEBENSSPENDENDER BRUNNEN"

Die neueste Kirche in Hévíz trägt den Namen der Ikone der Heiligen Mutter Gottes „Lebensspendender Brunnen“.

Der Grundstein der orthodoxen Kirche wurde am 27. Dezember 2019 von Seiner Eminenz Márk, Metropolit von Budapest-Ungarn, dem leitenden Erzbischof der ungarischen Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche, und Gábor Papp, derzeit der Bürgermeister der Stadt Hévíz, sowie Vertretern der ungarischen orthodoxen Gemeinde und der orthodoxen Gemeinde von Hévíz-Keszthely gelegt.

Anhand von Plänen, die mit der Selbstverwaltung der Stadt Hévíz abgestimmt wurden, begannen im Jahr 2020 die Bauarbeiten basierend auf den Entwürfen des mit dem Ybl-Preis ausgezeichneten Architekten László Vánca. Die 15x15 Meter große Kirche wird auf traditionelle Weise aus Ziegeln errichtet, die allgemeine Konstruktion von der auf den Bau von orthodoxen Kirchen spezialisierten Odessza Construct Kft. durchgeführt. An den Außenwänden der Kirche zeigen die abgeschrägten Ecken der Meister die asymmetrischen Reliefnischen, die eine meisterhafte Kombination von modernen und antiken Motiven sind. Die orthodoxe Turmspitze ist mit einem achteckigen Kreuz mit Goldummantelung geschmückt.

Platanenbäume beschatten die Bänke an der Promenade. Auf der einen Seite liegt der Hévízer Heilsee, auf der anderen Seite befinden sich die historischen Gebäude der St. Andreas Rheumaklinik. Sie wurden in den 1870-ern Jahren erbaut und Anfang des 20. Jahrhunderts renoviert.

György-ház (Georg Haus)

Es wurde am nördlichen Teil der von der Familie Festetics begründeten „Neuen Anlage” im Sezessionsstil gebaut. Seinen Namen bekam es nach dem Gründer der Badestadt, Graf György Festetics. Heute ist es das Gebäude „A” des Rheumakrankenhauses.

Rákóczi-Haus

Dieses Haus nannte man Haus Nr. III ganz bis 1906, bis es vollendet wurde. Im selben Jahr, wurde die Asche von Ferenc Rákóczi II. – dem Führer des ungarischen Freiheitskampfes – aus der Türkei nach Ungarn gebracht, so wurde das Haus nach ihm benannt. Heute ist es das Gebäude „B” des Rheumakrankenhauses.

Ella Villa

Die Villa hat ihren Namen nach Karola Ella bekommen, die die Tochter von Tasziló Festetics war. Heute ist sie das Gebäude „C” des Rheumakrankenhauses.

Nach Süden spazierend findet man das Restaurant und das Festsaal. Hier war die Grenze des Festetics-Anwesens. Das war das erste steinerne Haus, das zur Unterbringung der Badegäste in den 60-ern Jahren des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. 1909 wurde das Gebäude aufgestockt und der für die damalige Zeit unentbehrliche Kursalon fertig gestellt. Zurzeit befindet sich hier der Festsaal des Rheumakrankenhauses.

Franz Joseph-Haus

Seinen Namen bekam das Haus aus dem Anlass, dass im Jahre dessen Übergabe Tasziló Festetics (II.), der Bauerherr des Hauses, von Franz Josef – ungarischem König und österreichischem Kaiser – in den Fürstenstand erhoben wurde. Heute ist es das Gebäude „D” des Rheumakrankenhauses.

Haus Nr. Sieben

Das Gebäude wurde in den Jahren 1870-71 laut den Plänen von Lonkay Ferenc, dem herrschaftlichen Architekt der Familie Festetics gebaut. Das Haus war Teil der „Neuen Anlage”, wo die Gebäuden mit Nummern gekennzeichnet waren, so blieb dieser Name. Heute betätigt sich hier ein Hotel in der Betreibung der Hévízheilbad und 'Szent András' Rheumakrankenhaus.

Deák-Haus

Sein ursprünglicher Name war Tasziló-Villa, aber nach dem Tod vom Prinz Tasziló Festetics (II.) wurde es nach Deák Ferenc Deák-Haus umnannt.

Gebäude, die heute nicht mehr stehen

Das älteste und erste therapeutische Gebäude am Bach war das Köpölyöző-Haus um 1800. Das Gasthaus Jerusalem befand sich einst an gleicher Stelle in der Alten Siedlung, und nicht weit vom heutigen Haupteingang entfernt das Armenhaus oder auch Armenbad. In den frühen 1900er Jahren wurde aus dem alten Köpölyöző-Haus das Jókai-Haus, und dahinter erhielt das Kisfaludy-Haus seinen Platz. An der Schulhof sétány (Schulhof-Promenade) befand sich an der Stelle der heutigen Verwaltungsgebäude des Seebades bereits damals das Gebäude der Bäderverwaltung und die Kutschenstation. Das Zander-Institut war nur wenige Meter entfernt, aber es gab auch Geschäfte, und die Milchhalle wurde fast gegenüber dem Haupteingang zum See gebaut, während von der anderen Seite der kleine Musikpavillon leise Musik spielte. Das einstige Armenhaus wurde damals schon Csányi-Haus genannt. Am rechten Ufer des Baches, wo heute die Schlammfabrik steht, befand sich einst ein Gendarmeriehauptquartier. An der Stelle des Hallenbadgebäudes befanden sich ein Tennisplatz und eine römisch-katholische Kapelle. Das erste Kino wurde an der Stelle des Rosengartens betrieben. Und noch eine Besonderheit: Die vor allem aus Keszthely kommenden Gäste erreichten die Badestelle nicht durch die Bäume der Festetics-allé, da es damals dort nämlich noch keine Straße gab, sondern von der heutigen Ady Endre utca (Ady Endre-Straße) aus, etwa dort, wo heute die Promenade links vom Eingang des Festetics-Badehauses in den Park führt.

73. GM Design – Schokolade Manufaktur

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 10:02

In der Hauptstadt des Balaton entstehen in einer kleinen Manufaktur in Keszthely handgefertigte Schokoladen aus belgischer Kuvertüre. Eine der außergewöhnlichsten Kreationen: Zartbitterschokolade mit Sanddorn.

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

74. Kelemen Kenyere Bäckerei

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 14:43

Ein Brotlaib, für den sich der Weg nach Rezi wirklich lohnt. Bei Gábor kannst du neben traditionellem Sauerteigbrot auch Einkornbrot probieren.

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

Vor etwa zehntausend Jahren löste die rasche Erwärmung des Klimas eine Lawine von Naturprozessen aus: Sintflutartige Regenfälle, Hangrutsche, Gesteinsverwitterung. Die Landschaft, durch die wir heute spazieren, ist nicht über Jahrhunderte entstanden, sondern das dramatische Gemeinschaftswerk von Klima und Wasser. Wusstest du, dass auch der Talboden des Zala von einem „Zeitfluss“ aus Sedimenten gebildet wurde? Entdecke, wie die Erdoberfläche zu einer der sensibelsten Landkarten des Klimawandels wurde.

Klimawandel – kein rein modernes Phänomen

Viele blättern gelangweilt weiter, wenn sie das Wort Klimawandel lesen – so oft ist es schon gefallen. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass sich das Klima in der Geschichte der Erde unzählige Male verändert hat – teils sogar in erstaunlich kurzer Zeit. Und innerhalb der großen Klimazyklen wechselten sich immer wieder kühlere und wärmere Phasen ab.

Die Kettenreaktion des Klimawandels

Wenn sich das Klima und damit das Wetter verändern, setzt dies eine Kette wechselseitiger Prozesse in Gang. Dabei verändert sich nicht nur die belebte Umwelt (Pflanzen, Tiere usw.), sondern auch Prozesse der unbelebten Natur.

Als sich vor etwa zehntausend Jahren – nach mehreren Millionen Jahren Kälte – das Klima plötzlich zu erwärmen begann, brachte das auch deutlich mehr Niederschlag mit sich: Heftige Regenfälle sorgten für stärkere Erosion – mehr Sedimente wurden von den Hängen in die Täler und Flüsse gespült.

Die wasserreicheren Flüsse konnten größere Überschwemmungen verursachen, dabei mehr Material transportieren und in der Landschaft verteilen.

Der Umbau der Landschaft

All dies wirkte sich stark auf die Geländeformen aus: Die Erdoberfläche wurde in rasantem Tempo kleinteiliger und stärker gegliedert. Mit dem Temperaturanstieg beschleunigten sich auch chemische und physikalische Verwitterungsprozesse: Das Ausgangsgestein zerfiel immer stärker, was zur Bildung einer zunehmend dickeren und fruchtbareren Bodenschicht beitrug.

Insgesamt verlief die Umwandlung und Umlagerung der Gesteine – die ohnehin im Gange war – plötzlich deutlich schneller, ebenso wie die Formung der Landschaft.

Am Fuß der Hänge: Die Geschichte junger Sedimente

In vielen Teilen unserer Region lagern sich am unteren Rand von Hängen und Tälern Sedimente ab, die durch die Erosion des darüberliegenden Gesteins entstanden sind – genau durch die oben beschriebenen Prozesse.

Diese Sedimente stammen meist aus den letzten zehntausenden Jahren – also seit Beginn der heutigen Warmzeit.

An manchen Stellen hat sich diese heute noch aktive Sedimentbildung bis in die Mitte der Talböden ausgeweitet, etwa im Zala-Tal.

Die Herkunft der Sedimente

Das Gestein, aus dem diese Sedimente stammen, kann beispielsweise aus pannonischem Sand bestehen (Somló-Formation – in Zala besonders häufig), oder aus karbonatischen Meeresablagerungen – wie sie für das Keszthelyer Gebirge typisch sind (meist verschiedene Dolomite, untergeordnet auch Kalkstein).

In ihrer Erscheinungsform erinnern diese Sedimente an feinkörniges Gesteinsmaterial, Kies oder gelegentlich Sand.

75. Kiss Homoktövis

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 14:45

Jeder Tropfen zählt! Auf der Sanddornplantage in Bocfölde entstehen aus eigenem Anbau 100 % Direktsaft, Fruchtaufstrich, Pulver, Tee und Samenöl – für das Beste aus der Natur.

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

Stell dir vor: An der Stelle des heutigen Balaton erstreckte sich einst ein gewaltiger See – über tausend Meter tief und vierhundertmal so groß! Die Geschichte des Pannon-Sees ist nicht nur ein faszinierendes geologisches Kapitel, sondern ein bis heute prägendes Erbe: Unsere Bodenschätze, fruchtbaren Böden und sogar manche Legenden haben hier ihren Ursprung. Erfahre, wie ein urzeitliches Binnenmeer Transdanubien für immer veränderte!

Ein Binnenmeer, das über Millionen Jahre existierte

Der gigantische Pannon-See – zu seiner größten Ausdehnung über vierhundertmal so groß wie der heutige Balaton – bedeckte über Millionen Jahre (ca. 12 bis 8,5 Millionen Jahre vor heute) auch Teile des heutigen Ungarns. Durch das Aufsteigen der umliegenden Gebirge wurde der See allmählich vom Weltozean abgeschnitten, sein Wasser wurde zunehmend süß und das Becken füllte sich langsam mit Sedimenten. Dank seiner Isolation entwickelte sich eine einzigartige Tierwelt mit vielen endemischen Arten.

Die Entstehung des Pannon-Sees – ein Prozess über Äonen

Der Pannon-See entstand nicht plötzlich, sondern entwickelte sich über Millionen Jahre hinweg aus weitaus größeren Wasserflächen. Ursache dafür waren vor allem langfristige tektonische Bewegungen sowie sich verändernde Niederschlagsverhältnisse. Als seine „Geburt“ gilt jener Moment, in dem er sich als weitgehend abgeschlossenes, eigenständiges Binnenmeer manifestierte.

Tiefe Wasser und vielfältige Uferlandschaften

Mancherorts erreichte der See Tiefen von über 1000 Metern, anderswo bildeten sich flache Zonen mit Lagunen, Flussdeltas und isolierten Kleingewässern – ein vielfältiger Lebensraum. In Zeiten hohen Wasserstands entstanden an den Gebirgsrändern felsige Ufer, deren Spuren bis heute z. B. im Keszthelyer Gebirge oder im Mecsek zu finden sind.

Das Zeitalter der Sedimentation – der Abschied vom Pannon-See

Trotz seiner enormen Ausdehnung wurde der See durch Flüsse – vor allem von den Alpen und Karpaten – über Jahrmillionen hinweg mit gewaltigen Mengen an Sedimenten aufgefüllt. So verschwand der Pannon-See im Laufe von etwa 6,5 Millionen Jahren von der geologischen Landkarte.

Was er hinterließ

Aus diesen Ablagerungen entstanden die sogenannten pannonischen Formationen – bestehend vor allem aus Sand, Ton und Schluff.

Sie bedecken heute weite Teile Transdanubiens und enthalten bedeutende Rohstoffe (z. B. Erdöl) sowie wichtige Grundwasserleiter – so auch im Gebiet der Zalaer Hügellandschaft.

Auf den feinlaminierten Ton- und Sandablagerungen der pannonischen Somlói-Formation bildeten sich besonders fruchtbare Böden. In diesen Schichten finden sich bis heute Relikte wie das sogenannte „Tihanyer Ziegenhorn“ – in Wirklichkeit das abgerundete Schalenfragment einer fossilen Muschelart (Congeria ungulacaprae), bekannt aus der ungarischen Sagenwelt.

Die letzten Seen und der Rückzug

Bemerkenswert ist, dass sich der Pannon-See – bedingt durch die Hauptrichtungen seiner Zuflüsse (aus Nordwest, Nord und Nordost) – vorwiegend nach Süden und Südosten hin auffüllte. Im Zeitraffer betrachtet scheint er sich langsam aus dem heutigen Ungarn „zurückgezogen“ zu haben.

Kleinere Seen existierten daher noch lange in Teilen des heutigen Slawoniens (Kroatien) und Nordserbiens. Aufgrund ihrer abweichenden Größe, Beschaffenheit und Fauna gelten sie jedoch nicht als Nachfolger des Pannon-Sees.

76. Korosajt

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 14:41

Im Korosajt Käseatelier bekommen gereifte Käsesorten die Zeit, die sie brauchen, um ihren einzigartigen Geschmack zu entfalten. Auf nach Nemesbük!

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

Wusstest du, dass die goldwerten Böden Transdanubiens einst von eiszeitlichen Winden herangetragen wurden? Löss ist nicht nur ein geologischer Begriff, sondern eine uralte „Rezeptur“, aus der eine der fruchtbarsten Böden im Karpatenbecken entstand. Wo heute Reben wachsen und Vögel in Lösswänden nisten, wehten einst über Jahrtausende hinweg gelbe Staubstürme. Erfahre, wie dieses besondere Sediment die Landschaft geformt hat – und warum es auch heute noch eine zentrale Rolle für nachhaltige Landwirtschaft spielt.

Löss – das Erbe des Pleistozäns

Der Begriff „Löss“ leitet sich vom deutschen Wort lose ab – was „locker“ bedeutet. Seine Ablagerungen entstanden im Pleistozän (vor 2,58 Mio. bis 0,01 Mio. Jahren), insbesondere während der Eiszeiten.

Löss ist ein feinkörniges, gelbliches Sediment, das über Zehntausende von Jahren vom Wind transportiert und abgelagert wurde. Entscheidend für seine Entstehung waren die klimatischen Bedingungen südlich des ehemaligen skandinavischen Eisschildes: ein trockenes, kaltes Klima und spärliche Vegetation.

Die feinen Staubpartikel stammten aus Flussauen und ausgetrockneten Steppenlandschaften. Mit der Zeit verband sich das abgelagerte Material durch kalkhaltige Bindemittel zu festem Löss – charakteristisch mit seinen senkrechten Rissen.

Wichtig zu wissen: Das Pleistozän war nicht durchgehend eiszeitlich. Es umfasste mehrere Kaltzeiten und dazwischenliegende Warmzeiten – teils sogar wärmer als heute – mit kurzen Klimaschwankungen.

Landschaftsformen – das Erbe des Löss

Löss hat dem Karpatenbecken, insbesondere Transdanubien, ein einzigartiges Landschaftsbild verliehen: steil abfallende, bis zu zehn Meter hohe Lösswände, Hohlräume in den Wänden (z. B. Lebensraum für Bienenfresser und Uferschwalben), jahrhundertealte Hohlwege in Weinbergen und von Wurzeln durchzogene Böschungen – all das gehört zum geologischen Erbe dieser Region.

Diese Strukturen sind fester Bestandteil des Landschaftsbildes, das durch geologische Prozesse und Gesteinsformationen geformt wurde – und das uns so vertraut und charakteristisch erscheint.

Fruchtbarkeit und Wasserspeicherung

Lössgebiete zeichnen sich durch besonders fruchtbare Böden aus – viele unserer landwirtschaftlichen Flächen liegen auf solchen Lössinseln. Das allein ist schon eine hervorragende Grundlage für nachhaltige Bewirtschaftung: Einerseits wegen des hohen Humusgehalts, andererseits wegen der ausgezeichneten Wasserspeicherkapazität.

In der Praxis bedeutet das: Selbst in Trockenzeiten bleibt dank der senkrechten Porenstruktur ausreichend Feuchtigkeit im Bodenprofil erhalten – ein unschätzbarer Vorteil im Zeitalter des Klimawandels.

Moderne Parallelen – Staub aus der Sahara

Interessant ist auch, dass der feine, windgetragene Staub aus der Sahara, der heute zunehmend Mitteleuropa erreicht, in gewissem Maße als modernes Pendant zum lössbildenden Material betrachtet werden kann.

77. Margit Kreiner

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 14:42

Wachtel-Eier zu probieren ist schon selten – erst recht, wenn sie in aromatischem Olivenöl eingelegt sind. Eine weitere Spezialität vom Hof ist das Bärlauch-Pesto, an dem man nicht vorbeikommt.

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

Wusstest du, dass die goldwerten Böden Transdanubiens einst von eiszeitlichen Winden herangetragen wurden? Löss ist nicht nur ein geologischer Begriff, sondern eine uralte „Rezeptur“, aus der eine der fruchtbarsten Böden im Karpatenbecken entstand. Wo heute Reben wachsen und Vögel in Lösswänden nisten, wehten einst über Jahrtausende hinweg gelbe Staubstürme. Erfahre, wie dieses besondere Sediment die Landschaft geformt hat – und warum es auch heute noch eine zentrale Rolle für nachhaltige Landwirtschaft spielt.

Löss – das Erbe des Pleistozäns

Der Begriff „Löss“ leitet sich vom deutschen Wort lose ab – was „locker“ bedeutet. Seine Ablagerungen entstanden im Pleistozän (vor 2,58 Mio. bis 0,01 Mio. Jahren), insbesondere während der Eiszeiten.

Löss ist ein feinkörniges, gelbliches Sediment, das über Zehntausende von Jahren vom Wind transportiert und abgelagert wurde. Entscheidend für seine Entstehung waren die klimatischen Bedingungen südlich des ehemaligen skandinavischen Eisschildes: ein trockenes, kaltes Klima und spärliche Vegetation.

Die feinen Staubpartikel stammten aus Flussauen und ausgetrockneten Steppenlandschaften. Mit der Zeit verband sich das abgelagerte Material durch kalkhaltige Bindemittel zu festem Löss – charakteristisch mit seinen senkrechten Rissen.

Wichtig zu wissen: Das Pleistozän war nicht durchgehend eiszeitlich. Es umfasste mehrere Kaltzeiten und dazwischenliegende Warmzeiten – teils sogar wärmer als heute – mit kurzen Klimaschwankungen.

Landschaftsformen – das Erbe des Löss

Löss hat dem Karpatenbecken, insbesondere Transdanubien, ein einzigartiges Landschaftsbild verliehen: steil abfallende, bis zu zehn Meter hohe Lösswände, Hohlräume in den Wänden (z. B. Lebensraum für Bienenfresser und Uferschwalben), jahrhundertealte Hohlwege in Weinbergen und von Wurzeln durchzogene Böschungen – all das gehört zum geologischen Erbe dieser Region.

Diese Strukturen sind fester Bestandteil des Landschaftsbildes, das durch geologische Prozesse und Gesteinsformationen geformt wurde – und das uns so vertraut und charakteristisch erscheint.

Fruchtbarkeit und Wasserspeicherung

Lössgebiete zeichnen sich durch besonders fruchtbare Böden aus – viele unserer landwirtschaftlichen Flächen liegen auf solchen Lössinseln. Das allein ist schon eine hervorragende Grundlage für nachhaltige Bewirtschaftung: Einerseits wegen des hohen Humusgehalts, andererseits wegen der ausgezeichneten Wasserspeicherkapazität.

In der Praxis bedeutet das: Selbst in Trockenzeiten bleibt dank der senkrechten Porenstruktur ausreichend Feuchtigkeit im Bodenprofil erhalten – ein unschätzbarer Vorteil im Zeitalter des Klimawandels.

Moderne Parallelen – Staub aus der Sahara

Interessant ist auch, dass der feine, windgetragene Staub aus der Sahara, der heute zunehmend Mitteleuropa erreicht, in gewissem Maße als modernes Pendant zum lössbildenden Material betrachtet werden kann.

78. MézÉdes Műhely

Letzte Änderung: 2025. Mai. 26. 14:46

Zart, duftend, würzig: Die Lebkuchen des MézÉdes Műhely wecken Kindheitserinnerungen, den Duft von Großmutters Küche und das Gefühl der Feiertage.

Találati relevancia adatok

Tárolt adatok:

Stell dir vor: An der Stelle des heutigen Balaton erstreckte sich einst ein gewaltiger See – über tausend Meter tief und vierhundertmal so groß! Die Geschichte des Pannon-Sees ist nicht nur ein faszinierendes geologisches Kapitel, sondern ein bis heute prägendes Erbe: Unsere Bodenschätze, fruchtbaren Böden und sogar manche Legenden haben hier ihren Ursprung. Erfahre, wie ein urzeitliches Binnenmeer Transdanubien für immer veränderte!

Ein Binnenmeer, das über Millionen Jahre existierte